Gocce di un passato vivente. Contributo per l’iniziativa “Sulla soglia” (1 e 2 ottobre 2022)

Contributo scritto per l’incontro Sulla soglia – due giorni di discussione in Sicilia su Sud, Civiltà contadina, Apocalisse culturale e Cosmovisioni, Rivoluzione (1 e 2 ottobre 2022). In particolare, per il dibattito dal titolo Il sentimento, la storia e le storie della Rivoluzione.

Scarica il testo in pdf: Contributo per Sulla soglia (3)

Gocce di un passato vivente

Care compagne e cari compagni,

mi dispiace molto di non poter essere lì con voi. Non solo per il piacere fisico di stare insieme, ma anche per l’insostituibile qualità della discussione diretta. Per ragionare di storie e passioni rivoluzionarie c’è bisogno di parole vive e di pensieri a briglia sciolta; di critica come giudizio, come continuazione, come precisazione, come aggiunta, come dissidio argomentato, dissipato o infittito nel comune sforzo di capirsi.

Credo che uno dei drammi dell’epoca attuale – ciò che l’amica Stefania ha efficacemente definito «paralisi cognitiva» – derivi senz’altro e prima di tutto dalla miseria delle esperienze collettive di lotta: quando si condividono pane e fatiche, slanci e difficoltà, cioè non segnate vie, si diventa vicendevolmente più esigenti e allo stesso tempo più benevoli. Oltre a questo, scontiamo da tempo la disabitudine al dialogo e alle sue regole non scritte. Quando critichiamo l’altrui pensiero, inevitabilmente lo riassumiamo nei nostri ragionamenti critici. La base di ogni dialogo reale – il resto è gonfiamento dell’ego e gioco al massacro “ritualizzato” – è che il criticato si riconosca nel riassunto che delle proprie tesi ne fa colui che lo critica. Altrimenti, invece di discutere, ci si avvita nelle rettifiche e controrettifiche continue. L’esempio a contrario che mi viene in mente non c’entra con il movimento anarchico, ma si svolge proprio in Sicilia. Vado a memoria. Alla fine del 1926, nello stesso confino di Ustica si trovano sia Gramsci che Bordiga. Nonostante lo scontro molto acceso che li ha contrapposti durante il congresso clandestino di Lione una decina di mesi prima, tra i due non sono mai venute meno la stima personale e l’amicizia. Questo è dovuto anche a una paradossale condizione storica: la dittatura fascista fa sì che i veleni, i fanatismi e le calunnie dello stalinismo arrivino un po’ più tardi in Italia rispetto ad altri Paesi: si può anzi dire che, come scriveva Danilo Montaldi, i proletari italiani lo stalinismo lo conosceranno per intero e in compendio nella forma del togliattismo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Torniamo a Ustica. Come prassi dell’epoca, i confinati politici dànno vita a una scuola. A Bordiga tocca la «sezione scientifica»; a Gramsci quella «storicoletteraria». Ovviamente i giovani militanti del PCd’I sono molto più interessati a conoscere le ragioni del dissidio tra i due dirigenti (curiosità derivante anch’essa dal fatto che le loro menti non sono ancora avvelenate dalle lugubri e grottesche serie delle Piccole Enciclopedie del Socialismo, nelle quali il «bordighismo» verrà poi presentato come alleato oggettivo del fascismo…). Ebbene, Bordiga faceva riassumere le proprie tesi (e teniamo presente che al congresso di Lione aveva parlato per nove ore di seguito!) a Gramsci; Gramsci (il quale a Lione aveva parlato per ore sei!) faceva la stessa cosa con Bordiga. Riconosciutisi entrambi perfettamente nell’altrui riassunto, cominciava la discussione vera e propria. Non era solo reciproca cortesia, ma necessità di chiarezza per polemiche precise e centrate. L’ho sempre trovato un esempio illuminante. Proprio perché la teoria e l’esperienza rivoluzionarie sono, per lo meno alle nostre latitudini, da tempo confinate, capirsi mi pare un’irrinunciabile esigenza pratica.

Essendo il tema di oggi di una vastità che dà le vertigini, proverò a focalizzare alcuni punti che a me sembrano i più importanti e i più urgenti. Mi affiderò, nello spirito e nel metodo, a quello che Giorgio Colli chiamava «il pathos della distanza». Guardando, cioè, il nostro cupo presente da un altro tempo storico: quello in cui le origini del movimento anarchico in Italia dialogano con le migliori intuizioni della critica radicale degli anni Ottanta del Novecento.

Siccome non ho voglia di farla lunga, né di rimetter mano a passate letture, verificare le date e tutto il resto, parto da tre parole chiave: iniziativa, anarchico-a, comunismo.

La parola «iniziativa» – che oggi vale per un corteo, per un dibattito o per un concerto, e che spesso viene addirittura sostituita da quella più social di «evento» – irrompe nel lessico rivoluzionario italiano con il significato di fatto insurrezionale, perché solo per tale via si inizia davvero qualcosa. Questa accezione, che da Mazzini passa agli internazionalisti tramite Pisacane, non mi sembra sia presente nel vocabolario politico europeo.

Stessa cosa per l’aggettivo-sostantivo «anarchico», «anarchica», «anarchici». In inglese, in castigliano, in tedesco, in francese ecc. il movimento specifico anticipato da Proudhon e Bakunin e poi formalizzatosi nel 1872 a Saint-Imier, è detto anarchist, anarquista, anarchiste. Solo in lingua italiana è chiamato «anarchico». Tant’è che Bakunin, in quello che è forse il suo testo rivoluzionario più importante (la Lettera a un francese sulla crisi attuale, dell’estate del 1870) distingue tra movimento anarchiste dei rivoluzionari e movimento anarchique delle popolazioni. Il primo corrisponde alla minoranza agente che tende verso l’anarchia, il secondo corrisponde grosso modo a ciò che il rivoluzionario russo chiamava «scatenamento delle cattive passioni» o «barbarie popolare». Ora, «anarchico» non è colui o ciò che aspira all’assenza di comando (secondo il significato greco di arché, che indica però anche il «principio primo» della natura indagato dalla sapienza presocratica), ma colui o ciò che è già senza comando. Siamo «anarchisti» e «anarchiste», ma ci diciamo – non so se unici al mondo – «anarchici» e «anarchiche». Fatto interessante quanto impegnativo, utopico al massimo grado, perché abolisce nel linguaggio ogni distanza tra potenza e atto, tra ideale e forma di vita.

All’incirca tra il 1876 e lo scoppio della rivoluzione russa, gli unici a definirsi «comunisti» sono, in Italia e non solo, gli anarchici. Finita l’epoca dei precursori (Babeuf, Weitling, Ruge ecc.), tra il Manifesto del partito comunista – redatto da Engels, Karl e Jenny Marx nel 1848 per conto della Lega dei comunisti – e il 1917 russo, i termini in uso nel movimento di emancipazione sono «collettivismo», «socialismo», «democrazia sociale». Dal momento che l’Internazionale nasce in Italia su basi federaliste e anarchiche, per diversi anni le espressioni «anarchici», «internazionalisti» e «socialisti» saranno nel nostro Paese sostanzialmente sinonimi. E saranno proprio i partecipanti alla Federazione italiana dell’Internazionale a proporre attorno al 1876 – parallelamente a Kropotkin, se non anticipandone le riflessioni – il superamento del collettivismo verso il comunismo (cosa che ad esempio non avverrà nel movimento iberico, il quale continuerà a definirsi collettivista anche durante la rivoluzione del 1936). La scelta non è banalmente linguistica, ma etico-sociale. Mettere in comune i mezzi di produzione e distribuire il prodotto in base all’impegno lavorativo di ciascuno – questa l’argomentazione di Cafiero, Costa e Malatesta – presuppone un’unità di misura e dunque un potere centralizzato incaricato di applicarla e farla rispettare. Unica soluzione anarchica: «la solidarietà cosciente e voluta». L’equità è dividere in parti eguali; la solidarietà è farlo in base ai bisogni (tu hai più bocche da sfamare, quindi devi poter prendere di più). Ma questo non può essere imposto, altrimenti si finisce in un regime da caserma, il quale riprodurrebbe inevitabilmente il comando politico e il privilegio economico. L’orientamento comunista non vale solo per la futura società anarchica, ma deve valere subito, nei mezzi di sopravvivenza come in quelli della propaganda e dell’azione. Per questo il ricco Cafiero finirà povero in bolletta. Per chi lavora alla distruzione del capitalismo e dello Stato – secondo la singolare definizione che il giovane Malatesta dava dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori – l’ideale comunista anarchico non è uno scopo finale, bensì un movente e un orientamento fin dall’oggi (anarchici, appunto, non anarchisti). Benjamin dirà tanti anni dopo che fare del comunismo uno scopo significa già falsificarlo. In una declinazione materialistica della parabola evangelica, il comunismo (il Regno dei Cieli) arriva per sovrammercato quando si vive e si agisce qui e ora secondo i suoi princìpi.

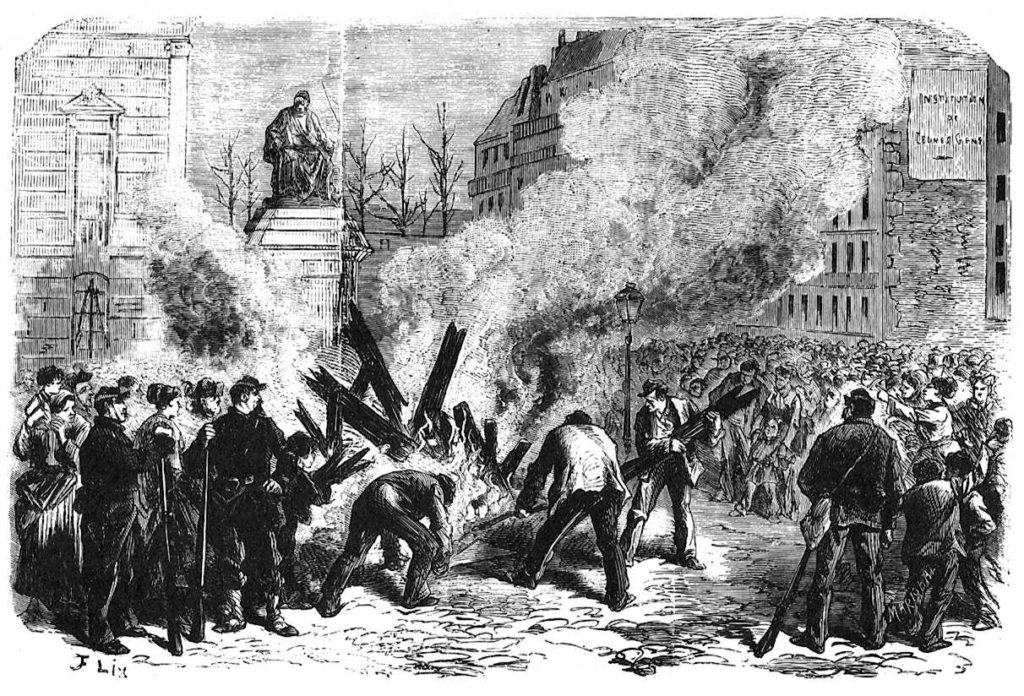

Se in Germania e in Olanda il movimento anarchico nasce come contraccolpo all’esperienza concreta della socialdemocrazia, in Italia ne anticipa la nascita di un decennio. E non a caso Bakunin sceglierà il Sud Italia per riunire i primi congiurati della «fratellanza universale». Quell’assenza di un forte proletariato industriale che per i marxisti rendeva infantile, immaturo, quarantottesco ecc. ogni movimento di emancipazione, per l’orso di Pietroburgo rappresentava invece una qualità delle plebi italiane. Il mondo contadino è si più chiuso, ma è anche meno corroso e corrotto dai veleni della civiltà industriale. Il mito vendicativo che vi aleggia non è la conquista della macchina civilizzatrice, bensì la distribuzione delle terre e il Giubileo (la cancellazione immediata di ogni debito, l’iniziativa di un nuovo mondo). L’insegnamento bakuniniano resterà a lungo indelebile. Prima, conquistando al socialismo rivoluzionario la gioventù ribelle italiana attraverso la magistrale polemica contro il Mazzini nemico dichiarato della Comune di Parigi; poi con le sue puntuali analisi (Situazione I e Situazione II) sulla condizione contadina e artigiana, sull’infame tassa sul grano e sul «biglietto da visita nella storia» con il quale si annuncia quello che potremmo chiamare messianesimo rivoluzionario: il falò di tutte le cartacce dell’amministrazione statale. Esattamente ciò che faranno gli insorti della banda del Matese nel 1877: distruggere i contatori del grano, incendiare gli atti notarili di proprietà. Il Giubileo declinato nel materialismo della gioia.

Non siamo piume al vento. Le nostre parole hanno una storia.

Restiamo ancora per un poco con lo sguardo rivolto all’indietro.

L’anarchismo delle origini contrappone la rivoluzione sociale a quella politica, cioè la trasformazione di fatto al cambiamento per decreto; non solo perché emancipare una società dall’alto è qualcosa di inevitabilmente autoritario e foriero di un potere tutt’altro che transitorio, ma soprattutto perché è impossibile. Soltanto cominciando a liberarsi gli individui possono incamminarsi sulla strada della libertà.

Malatesta, a cui interessava di più la comprensione immediata delle formule che non la disquisizione linguistica, diceva che quella sociale è una rivoluzione che ha due anime, una economica (abolizione della proprietà privata) e una politica (distruzione dello Stato); due anime che non possono essere separate, ma che non coincidono. È l’insurrezione armata vittoriosa che apre la strada al comunismo, non viceversa. Ma all’epoca, campi, fabbriche e officine erano terreni che i proletari potevano ancora contendere allo Stato e ai padroni, benché già agli inizi del Novecento questo non significasse affatto ereditare il mondo, bensì poterlo ancora trasformare; e non solo nei suoi rapporti sociali, ma nelle sue stesse basi materiali (relazione tra città e campagna, tra attività umana e macchine, tra fatica e godimento, tra la scienza e le coordinate etico-comunitarie della sua applicazione ecc.). L’anarchismo, pur avendo una chiara collocazione di classe, non è mai stato operaista. Anzi, ha riposto spesso le proprie speranze proprio in quelle forme di vita e di lotta – le comunità agricole e le jacquerie – che i marxisti ortodossi consideravano reazionarie in quanto votate ad essere superate dallo sviluppo delle forze industriali. È proprio nelle campagne che il collettivismo anarchico delle origini è apparso come una sorta di rivelazione messianica, in quanto quel mondo contadino vedeva già nello Stato una gigantesca sanguisuga delle proprie fatiche e un ladro dei figli per l’arruolamento militare; un mondo, quello delle campagne, tutt’altro che liberato e libertario, ma che costituiva nondimeno una contro-società, orgogliosa dei propri saperi, della propria memoria e dei propri usi.

E veniamo all’oggi.

I movimenti di protesta, anche là dove assumono caratteri insurrezionali, si formano e si coagulano oggi in uno spazio che non quello della riproduzione delle condizioni di esistenza, né di un generico «territorio», bensì un «punto di applicazione della rivolta» che gli individui contendono direttamente alla gestione statale dell’ambito pubblico. Da lì, semmai, si organizzano per bloccare l’economia e la sua logistica, costretti dallo Stato a porsi il problema dell’autodifesa e della violenza. Quasi niente di ciò che precede la loro formazione, in termini di esperienza in comune e di memoria attiva, rappresenta una base da cui trarre nutrimento o una bussola per costruire una vita diversa. Sono movimenti inevitabilmente hors sol, a meno che non riescano a riattivare i luoghi della propria storia – quelle «radici» che sono «gocce del passato vivente» (Simone Weil) –, cioè a toccare terra. Ancora oggi, non solo l’anarchismo emerge con nuove energie in continenti per decenni tetanizzati dal marxismo patriottico, ma lo fa incrociando due elementi che il Progresso aveva dato per spacciati: la gioventù declassata delle metropoli e i pueblos. Sono questi ultimi che hanno fatto sì, a Oaxaca, che persino un movimento degli insegnanti si trasformasse, spinto dal nemico, in uno spazio collettivo in cui il dialogo era permesso da un sistema federato di barricate. (A conferma di come i movimenti reali tornino sempre ab ovo, si può ricordare che quella dei «delegati di barricata con mandato imperativo e revocabile» era l’organizzazione insurrezionale proposta da Bakunin nel 1868). In Africa, alcuni compagni, dopo aver vissuto sulla propria pelle i disastri incrociati del colonialismo e delle rivoluzioni nazionali, teorizzano un anarchismo che riprenda e radicalizzi la tradizione del comunalismo pre-industriale.

Esiste una «dialettica dell’emancipazione». Ogni conquista ottenuta dalle sfruttate e dagli sfruttati dentro la società mercantile e di classe ha il suo rovescio nella progressiva integrazione del proletariato nelle gabbie del tecno-capitalismo. Se questa integrazione è avvenuta anche grazie all’opera di sovrasocializzazione realizzata dai partiti e dai sindacati, oggi il dominio si sbarazza persino di tali organismi di massa, puntando al «Leviatano algoritmico», cioè alla gestione automatizzata delle condotte.

Per cercare di cogliere appieno l’hic Rhodus, hic salta di ogni ipotesi rivoluzionaria oggi, è necessario formulare con chiarezza l’ordine dei problemi. Da questo punto di vista – l’ordine dei problemi, non necessariamente le «soluzioni» – rimangono a mio avviso estremamente preziose le analisi sviluppate negli anni Ottanta dall’Encyclopédie des Nuisances (di cui a breve uscirà finalmente la traduzione completa in italiano). Partirei quindi da alcuni loro brani (riportati in corsivo) per abbozzare qualche spunto finale.

Le forze produttive e tecnologiche sono adesso mobilitate dalle classi proprietarie e dai loro Stati per rendere irreversibile l’espropriazione della vita e devastare il mondo fino a farne qualcosa che nessuno possa più pensare di contendere loro.

Ecco il fronte di lotta che contiene tutti gli altri. Lo sviluppo tecnologico, vero motore del dominio e della sua cosmovisione, è un apparato d’incarcerazione della società. Questo non significa solo che esso tende, grazie alle sue stesse dinamiche, a mercificare ogni cosa, e quindi a trasformare in valore gli stessi corpi e i cicli vitali della natura e della specie; significa anche che la sua presa totalitaria costituisce la principale potenza anti-rivoluzionaria e anti-utopica in atto. Rendendo irreversibili i suoi processi, punta a rendere incontendibile il suo mondo, sempre più gestibile unicamente dalle sue macchine e dai suoi esperti. È da quest’angolo visuale – allo stesso tempo dentro e contro la storia – che si possono giudicare le singole «innovazioni». Che siano macchine, dispositivi digitali o farmaci genetici, il punto non è tanto e soltanto: chi ci guadagna? Oppure: sono davvero efficaci? Bensì: accrescono la sottomissione delle nostre vite? Rendono ancora più irreversibile lo spossessamento individuale e sociale?

Per formulare un simile giudizio è necessaria la costituzione di un punto di vista collettivo a partire dal quale diventa possibile condannare tutta l’innovazione tecnica autoritaria, senza più lasciarsi impressionare dall’insulso rimprovero di passatismo.

A impedire la formazione di tale «punto di vista collettivo» non è tanto l’ideologia del dominio, in quanto apparato di giustificazione istantanea di tutto ciò che l’economia divenuta totalitaria compie; bensì la difficoltà pratica di tagliare i rami marci su cui siamo noi stessi seduti.

L’immensità di questo compito di trasformazione, che ognuno avverte confusamente, è senza dubbio la causa più universale e più vera della prostrazione di tanti nostri contemporanei, che conferisce alla propaganda spettacolare la sua relativa efficacia.

Poiché il territorio nella sua integralità è stato ricostruito dal nemico secondo i suoi bisogni repressivi, ogni volontà sovversiva deve cominciare con il considerare freddamente a partire da quali realtà vissute può rinascere una coscienza critica collettiva, quali sono i nuovi punti d’applicazione della rivolta suscettibili di portare con sé tutti quelli precedenti.

Non credo che questo possa davvero avvenire «freddamente». Credo che gli spazi di libertà si aprano solo quando s’innalza la temperatura morale di una parte della società. Ma credo anche che senza abbandonare le abituali regole di condotta – cioè senza rotture della trama capitalistica delle nostre vite – non si possano scatenare quei «baccanali della verità in cui nessuno rimane sobrio».

I sostenitori della critica sociale rivendicavano la negazione della politica, volevano che si prendessero come punto di partenza quei germi di rivoluzione che erano le lotte operaie, ma dimenticavano che i veri germi di rivoluzione non si erano mai sviluppati nell’epoca recente (in Francia nel 1968 come in Polonia nel 1980-1981) se non con la creazione di una prima forma di comunicazione liberata in cui tutti i problemi della vita reale tendevano a trovare la loro espressione immediata, e in cui gli individui cominciavano, compiendo gli atti richiesti loro dalle necessità della loro emancipazione, a costituire quell’ambito pubblico dove la libertà può dispiegare le proprie seduzioni e divenire una realtà tangibile. In poche parole: non si può sopprimere la politica senza realizzarla.

Il concetto di «politica» è quanto meno ambivalente, indicando tanto la cura comune della polis quanto l’arte di governare, cioè la creazione di una sfera di gestione separata e specializzata: in breve, l’usurpazione del «potere di agire di concerto» da parte dello Stato. Forse il punto non è – o non è più, dopo gli esperimenti totalitari del Novecento – contrapporre alla «politica» una supposta spontaneità sociale da liberare. Il grande antropologo libertario Pierre Clastres ha illustrato in modo meticoloso che le società senza e contro lo Stato non nascono libere perché «selvagge», bensì si autoistituiscono politicamente come tali, cioè introducono consapevolmente dei contrappesi simbolici e materiali affinché il potere rimanga circolatorio e non diventi coercitivo (affinché il «potere di agire di concerto» non si trasformi nel dominio di una minoranza). Se questo è vero, l’iniziativa comunista anarchica – per ritornare alle parole della nostra storia – non è l’insorgenza di un sociale represso, bensì la sua «invenzione» insurrezionale, cioè la consapevole riattivazione di «materiali antichi» levigati da nuovi modi d’uso.

«Grande è la ricchezza di un mondo in agonia», scriveva Ernst Bloch. Per il momento, con l’iniziativa che è quasi interamente nelle mani di Stati e tecnocrati, questa «agonia» è ricca soprattutto di disastri, di coercizioni e di guerre, il cui tessuto di silicio copre letteralmente la vista. Se quella di uscire progressivamente da questa «infermità sovra-equipaggiata», con l’accumulazione quantitativa delle lotte e delle forze, è un’illusione fuori tempo massimo, anche l’idea che gli scossoni delle rivolte riannodino improvvisamente i fili dell’esperienza umana e del giudizio critico risulta a suo modo consolatoria. Serve più che mai la lucidità di far proprie delle verità scomode. Ad esempio, che non c’è alcun progetto rivoluzionario bell’e pronto da ereditare dal passato; e che non esistono delle capacità umane meta-storiche su cui fare affidamento. Il dominio ha scavato a fondo. Non solo per estorcere sotto tortura i segreti della vita biologica, sfruttata fin nelle sue particelle sub-atomiche; ma anche per condizionare fin nell’intimo degli individui il senso della libertà. Nondimeno, le forme autoritarie di organizzazione fanno sempre più fatica a imporsi nei movimenti, e lo spazio-tempo dentro il quale questi si sviluppano tende ad assomigliarsi sul piano internazionale. Resta probabilmente vero quello che diceva Gustav Landauer, e cioè che nelle epoche di rottura i rivoluzionari nascono per germinazione spontanea. Con la precisazione che se questo può valere per i rivoluzionari, non vale necessariamente anche per le rivoluzioni. E con l’aggiunta che la germinalità per sua natura non può essere progettata; può essere còlta, rafforzata, allargata.

Saranno le idee, le azioni e le prime misure rivoluzionarie a definire, in un dialogo a distanza, quei progetti che abbiano la ricchezza delle specificità locali e l’intensità universale di una chiamata alle armi. Non è di per sé l’estensione di un moto di protesta a renderlo contagioso, ma la sua profondità, il suo farsi esempio vivente, per quanto limitata sia la sua dimensione geografica. Forse ciò di cui c’è bisogno è proprio questo federalismo degli esempi rivoluzionari, in grado di risuonare e creare così le condizioni del proprio allargamento. Sarà la germinazione degli esempi a scongelare la storia di cui ogni slancio di libertà ha bisogno.

Rovereto, 24-25 settembre 2022

Massimo