Riflessioni scellerate

Riceviamo e pubblichiamo questo denso e articolato documento di Gino Vatteroni, depositato durante l’udienza del 24 maggio del processo con giudizio immediato in corso al tribunale di Massa nell’ambito del cosiddetto procedimento Scripta Scelera contro il quindicinale anarchico internazionalista “Bezmotivny” (operazione repressiva dell’8 agosto 2023).

Qui il pdf:

Riflessioni scellerate

Prologo metodologico: una narrazione basata su correlazioni spurie

Con l’avvento dei computer e da quando il «fenomeno big data» ha preso piede, si è progressivamente sviluppata una tecnica di ricerca e di indagine che ha sempre più messo in secondo piano il concetto di teoria e di metodologia scientifica. In tanti, in effetti, con l’emergere dei big data hanno provato a parlare di end of the theory, affermando l’oggettività del dato di per sé e alimentando quella retorica secondo cui correlation is enough, ovvero «la correlazione è sufficiente».

Uno degli autori che si è esposto di più in questo senso è senza dubbio Chris Anderson, fisico e giornalista scientifico che, in un articolo pubblicato nel 2008 su Wired, intitolato The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete (La fine della teoria: il diluvio di dati rende il metodo scientifico obsoleto), ha sostenuto che la disponibilità di grandi moli di dati, combinata a determinate tecniche statistico-matematiche, sia in grado di soppiantare ogni altro strumento analitico rendendo il metodo scientifico, di fatto, obsoleto. Alla base delle convinzioni di Anderson, che da un positivismo scientifico già sorpassato scivolano pericolosamente verso un incondizionato fideismo tecnologico, il quale ha poi finito per prendere il nome di datismo, vi è l’idea che la nozione di correlazione sostituisca quella di causalità, consentendo alla scienza di progredire senza avere la necessità di confrontarsi con modelli coerenti, teorie unificanti o spiegazioni logiche.

In termini di approccio, la proposta alla base del metodo scientifico storicamente prevede la costruzione di un modello teorico, che altro non è se non un’ipotesi (o una serie di ipotesi) da verificare. Il modello viene poi testato attraverso una serie di esperimenti che, a seconda del loro esito, corroborano o confutano le ipotesi di partenza e determinano in questo modo la coerenza del modello stesso, sia internamente, sia sul piano della coerenza con le evidenze empiriche che emergono dal mondo reale. Il modello teorico che emerge nella sua formulazione (più o meno) definitiva al termine del processo di validazione è, di fatto, un sistema (complesso) che il ricercatore immagina per interpretare le relazioni esistenti tra i singoli elementi che lo compongono: in altre parole, è una semplificazione che lo scienziato propone come schema di riferimento per analizzare il comportamento delle variabili sotto osservazione e produrre degli statements, delle considerazioni, che ne determinano l’impatto sul sistema.

Da Cartesio in poi, la scienza ha lavorato secondo questa direttrice per secoli. Se è vero infatti che il dibattito sulla rappresentazione della realtà sotto forma di dati si è alimentato del mito «leibniziano-cartesiano» della descrizione matematica dei processi, questo dibattito è sempre stato filtrato dall’idea che il dato sia «carico di teoria», ovvero espressione tangibile di un fenomeno, che va però inquadrato attraverso i meccanismi della logica deduttiva. Per questa ragione, lo scienziato è abituato al fatto che la nozione di correlazione non implichi automaticamente quella di causalità e sa che non bisogna trarre conclusioni sulla sola base di una correlazione perché è necessario comprendere le dinamiche che connettono tra loro due dati.

Per Anderson e per i sostenitori del datismo, invece, il dato comunicherebbe già di per sé una serie di contenuti, e quindi la loro correlazione sarebbe sufficiente per dar vita a determinati modelli che l’obsoleto metodo scientifico non è in grado di individuare. Ma, se da un lato è vero che i dati siano in grado di comunicare una serie di contenuti, dall’altro però risultano fortemente influenzati dalla lettura che si dà di loro e – contestualmente – dalla narrazione che vi si costruisce attorno. Inoltre, private di un preciso e determinato nesso logico e causale, queste correlazioni di dati finiscono per dar vita ad un modello sostanzialmente incoerente ed inattendibile. In effetti, se partiamo dalla definizione più scolastica di correlazione, ovvero quella relazione tra due variabili statistiche tale per cui a ciascun valore della prima variabile corrisponde con una certa regolarità e con una più o meno grande approssimazione un valore della seconda, è abbastanza facile immaginare le ragioni per cui la correlazione da sola non risulti essere una spiegazione abbastanza robusta per chiarire la natura della relazione che lega due fenomeni tra loro. In tal modo, ciò che alla fin fine risulta essere fondamentale è la narrazione che si costruisce attorno a tali semplici correlazioni di dati, correlazioni sostanzialmente prive di coerenti e validi nessi logici e causali. Ma questa narrazione, pur apparentemente razionale, si rivela intrinsecamente inattendibile ed assurda proprio perché costruita su tali semplici ed incoerenti correlazioni.

Chi conosce un po’ di matematica sa che esiste la cosiddetta Teoria di Ramsey, dovuta al matematico, logico, statistico ed economista britannico Frank Plumpton Ramsey, che riguarda sostanzialmente la combinatoria finita, i modi in cui si possono distribuire gli insiemi di oggetti e le diverse questioni associate a simili distribuzioni, in cui sono presenti alcuni teoremi che dimostrano chiaramente come una qualsiasi correlazione di dati possa essere trovata se è presente una serie di dati sufficientemente numerosa. Cioè esistono delle correlazioni, che prendono il nome di correlazioni spurie, che sono dovute soltanto alla numerosità dei dati, e non alla qualità, alla natura dei dati stessi. Esempio classico di ciò, è la correlazione lineare, il cui coefficiente è pari a 0,993, trovata tra due variabili quali il consumo di margarina negli Stati Uniti ed il numero di divorzi nello stato del Maine dal 2000 al 2009 (per tale esempio e molti altri simili si rimanda al sito spurious correlations, creato da Tyler Vigen, all’epoca studente in giurisprudenza dell’Università di Harvard, attualmente consulente presso il Boston Consulting group).

Identico discorso potrebbe certamente essere fatto per quel che concerne le due variabili prese in considerazione dagli investigatori nell’attuale processo, come ad esempio gli scritti pubblicati su Bezmotivny riguardanti una critica radicale al vigente sistema tecno-industriale e gli attentati alle strutture tecnologiche avvenuti in Italia dal 2021 al 2023.

Se esistesse un effettivo e dimostrato nesso causale tra le rispettive variabili summenzionate, sarebbe quindi sufficiente diminuire il consumo di margarina negli Stati Uniti per far contemporaneamente diminuire il numero di divorzi nel Maine, così come sarebbe sufficiente impedire la pubblicazione del giornale in questione, per eliminare completamente gli attentati alle strutture tecnologiche in Italia. Ed a conferma dell’assoluta mancanza di legami causali in tali correlazioni sta proprio l’incontestabile fatto che nel corso di questi mesi, da quando cioè Bezmotivny ha cessato le pubblicazioni, simili attentati non siano né spariti, né tantomeno diminuiti. È quindi sufficiente usare il buon senso per rendersi conto di come queste correlazioni rientrino nella categoria di quelle spurie.

Basandosi su simili correlazioni, si può così persino giungere a prendere in esame e dare valenza al fatto che un dato, un fenomeno, che dovrebbe rappresentare una causa si verifichi successivamente al dato, al fenomeno, correlato rappresentante l’effetto. Ad esempio, il PM, nella sua richiesta di misure cautelari avanzata al GIP in data 3 marzo 2023, mette in correlazione un incendio ai danni di un ripetitore della Vodafone e di un’antenna della Rai Way «avvenuto a Genova il 2 febbraio 2021», con un mio articolo apparso sul numero 1 anno I di Bezmotivny del 15 febbraio 2021, dal quale gli autori dell’incendio avrebbero tratto ispirazione per stilare la propria rivendicazione. Quindi, una determinata azione sarebbe stata compiuta su istigazione di uno scritto apparso successivamente al fatto! Potenza delle correlazioni spurie! E su come la narrazione venga poi opportunamente costruita su simili correlazioni prive di alcun nesso logico, lo si evince dal paragrafo successivo, quando, per rimediare all’incontestabile incoerenza che una causa possa seguire un effetto, si esordisce con la formula «E’ ben possibile», introducendo in tal modo una vera e propria congettura priva di alcuna validità perché non dimostrata, allo scopo di rendere apparentemente plausibile e coerente la narrazione basata su una correlazione fattuale mancante dell’ipotizzato nesso causale.

Insensate, se non ridicole, appaiono tutte le correlazioni stabilite tra i diversi articoli apparsi su vari numeri di Bezmotivny e le numerose azioni avvenute in svariate località d’Italia, stabilite unicamente attraverso la condivisione di singole parole o di singoli slogan, peraltro di uso assai comune in contesti di opposizione al vigente sistema politico-economico, presenti sia nelle rivendicazioni delle azioni compiute che negli articoli considerati. Una simile tecnica rispecchia in pieno la fideistica, se non maliziosamente interessata, subordinazione delle capacità logico-deduttive umane alle automatiche capacità di calcolo della cosiddetta intelligenza artificiale. Una macchina opportunamente programmata sfornerà infatti centinaia di correlazioni tra due categorie di dati basate su singole parole o frasi, senza che ciò comporti alcun nesso di causalità tra i due tipi di elementi presi in considerazione. Sarà solo la successiva narrazione che verrà costruita dal ricercatore attorno a tali correlazioni che si preoccuperà di creare un apparente nesso di causalità adattandolo agli elementi stessi.

In definitiva, nel caso in esame la spropositata mole di dati utilizzata ha il precipuo scopo – attraverso una pedissequa ed insistita elencazione – di confondere e distogliere l’attenzione dall’assoluta mancanza di logicità, causalità e relativa dimostrabilità delle innumerevoli correlazioni spurie estrapolate dai dati stessi.

La demonizzazione del dissenso politico

Il fine principale dell’attuale processo è senza alcun dubbio la demonizzazione dell’anarchismo. E un tale obiettivo, ben si inserisce all’interno di quel filone di emarginazione e condanna del dissenso politico attuata da qualsiasi ordine costituito in ogni epoca storica. In Italia, in particolare, questa demonizzazione ha radici talmente profonde che affondano sin dai tempi dell’unificazione, propagandosi e innervandosi con continuità fino ai giorni nostri, prescindendo dai diversi assetti istituzionali assunti del potere politico.

Una demonizzazione del dissenso declinata, di volta in volta, con atteggiamenti più o meno tolleranti e marcati, basati soprattutto sulla maggiore o minore vicinanza sia spaziale che temporale delle idee e delle condotte eterodosse abbracciate dagli individui.

Emblematico il caso, tra gli innumerevoli esempi storici che possono essere presi in considerazione, di Giuseppe Mazzini. Assurto al rango di padre della Patria italiana, assieme a figure quali Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele II, all’indomani della sua morte, e sempre più a partire dagli ultimi due decenni del XIX secolo, durante la sua vita fu in realtà sempre considerato e trattato alla stregua di pericoloso terrorista da parte della monarchia sabauda. Infatti, Mazzini morì a Pisa il 10 marzo 1872, sotto il falso nome di Giorgio Brown, perché costretto ad una lunga latitanza dalle numerose condanne (tra le quali una contemplava la pena di morte) inflittegli da diversi tribunali di quello stesso ordine monarchico che successivamente si atteggerà, trascorsi opportunamente diversi anni da tali avvenimenti, ad erede ideale e politico del pensiero del genovese, addirittura commemorandolo solennemente nel settembre 1922 con una serie di francobolli, in occasione del cinquantenario della sua morte.

Per quel che riguarda l’anarchismo, l’atteggiamento assunto nei suoi confronti dalle diverse istituzioni politiche italiane è sempre stato di condanna e riprovazione, proprio perché esso ha sempre rappresentato ed espresso, in ogni tempo ed in ogni luogo, quelle istanze di cambiamento radicale tanto aborrite da qualsiasi ordine costituito. E per reprimere e stroncare qualsiasi idea di cambiamento radicale, non c’è niente di meglio che la demonizzazione di chi è portatore di tali idee, rifiutando di riconoscere alcun valore politico e sociale, e di conseguenza morale, al pensiero ed alle azioni di un simile individuo o gruppo di persone. Si tratta, in fin dei conti, dell’indispensabile costruzione del nemico, sia esso interno che esterno, da dare in pasto all’opinione pubblica con l’obbiettivo di consolidare ed allargare il consenso nei riguardi del potere costituito.

Come non ricordare come il codice penale dello stato monarchico italiano definisse malfattori tutti coloro che attentavano all’amministrazione della giustizia, o alla fede pubblica, o all’incolumità pubblica, o al buon costume e all’ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, quindi intrinsecamente negando agli atti ed alle azioni connaturate da istanze di cambiamento qualsiasi valenza politica e sociale. Con il codice penale sardo del 1859 (con l’art. 426), che verrà integralmente recepito dal codice penale del nuovo stato unitario, e successivamente con il codice penale Zanardelli (con l’art. 248), introdotto nel 1890, veniva così esplicitamente equiparata qualsiasi azione tendente al mutamento dello status quo ad un atto delinquenziale privo di connotati politici e morali. Tale equiparazione si è mantenuta inalterata sino al 1930, quando sarà varato il codice fascista che all’art. 416 regolerà l’associazione per delinquere, che recepirà in toto lo spirito e l’impostazione delle leggi precedenti.

Spirito e impostazione che vengono mantenute anche nell’attuale codice penale, in perfetta continuità con gli ordinamenti istituzionali passati, in cui qualsiasi pensiero ed azione portatrice di istanze di cambiamento politico e sociale vengono ridotte ed equiparate alla delinquenza, lodando contestualmente ed intrinsecamente il concetto opposto di permanenza ed invarianza.

D’altronde è logico che un potere costituito, per continuare a perpetuare sé stesso, ostacoli e reprima ogni pur minima possibilità di cambiamento. E’ quella che un tempo veniva chiamata ragion di Stato, ma che ora ipocritamente viene celata sotto le vestigia del migliore – se non l’unico – mondo possibile. Una sorta di fine della Storia mutuata dalla provocatoria proposta storiografica, sviluppata nel 1992, del politologo statunitense Francis Fukuyama, secondo la quale si sarebbe ormai giunti, successivamente alla caduta del muro di Berlino, ad un punto di evoluzione umana e sociale oltre il quale non sarebbe più possibile andare.

Ecco che, in un simile contesto, assume dunque quasi un senso di ineluttabilità il fatto di considerare e valutare criminale e delittuosa qualsiasi idea di cambiamento radicale dell’attuale sistema politico, economico e sociale.

Sono le idee di cambiamento che fanno paura allo Stato, e che vanno quindi combattute e represse con durezza. Essendo l’anarchismo irriducibilmente votato al cambiamento e al rovesciamento di qualsiasi società fondata sull’oppressione e la diseguaglianza, esso diviene il naturale nemico di ogni istituzione costituita. E contro un tale nemico tutto è legittimo, anche sorvolare su quei fondamentali valori morali e civili che pubblicamente vengono propugnati e codificati nelle carte costituzionali dei diversi Stati, ma che alla fin fine rimangono perennemente lettera morta.

Nel caso attualmente in esame, la tanto sbandierata libertà di pensiero e di stampa sostenuta dalle cosiddette compagini statali democratiche – codificata nella costituzione italiana dall’articolo 21 attraverso il seguente incipit: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure – viene bellamente ignorata a favore della ben più importante ragion di Stato. D’altra parte, l’ordinamento democratico può permettersi legalmente di ignorarla anche perché l’articolo costituzionale appena citato viene di fatto anestetizzato dalle varie norme penali e amministrative che prevedono, ad esempio, che la pubblicazione di qualsiasi giornale o periodico debba essere subordinata alla registrazione presso un tribunale, che qualsiasi giornale o periodico per tale registrazione debba provvedersi di un direttore responsabile, che un tale direttore responsabile debba necessariamente essere iscritto all’albo dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti, che per poter essere iscritto ad un tale albo si debba necessariamente aver svolto collaborazioni giornalistiche non occasionali e regolarmente retribuite a favore di quotidiani, periodici o testate giornalistiche di emittenti radiotelevisive e siti on line nel biennio precedente la presentazione della domanda. E questo coacervo di limitazioni hanno il coraggio di chiamarlo libertà di stampa!

D’altronde quando è in discussione la stessa ragion d’essere di un ente che fonda la propria esistenza sulla forza coercitiva, quest’ultima deve necessariamente manifestarsi e dispiegarsi compiutamente in difesa della conservazione ed invarianza dell’ente stesso. Ma per dispiegarsi compiutamente e senza remore di sorta, la forza coercitiva dello Stato democratico necessita di argomentazioni almeno parzialmente plausibili e condivisibili da parte dell’opinione pubblica. Queste argomentazioni si basano spesso sul rovesciamento semantico di determinati concetti e termini, affinché la carica negativa scaturente dal rovesciamento di tali elementi ricada interamente sull’individuo o il gruppo da reprimere. E’ il caso, ad esempio, del concetto rappresentato dal termine terrorismo.

Il rovesciamento semantico del concetto di terrorismo

L’elaborazione del concetto di terrorismo si è progressivamente sviluppata, soprattutto nel corso degli ultimi cinquant’anni, in forme sempre più evanescenti, sempre più fumose, sempre più lontane dall’oggettiva significanza di questa parola.

Il termine venne coniato a partire dall’esperienza del Regime del Terrore, instauratosi nella Francia del 1793, a forza di teste ghigliottinate secondo le decisioni del Comitato di Salute Pubblica, organo del governo giacobino allora in carica. I neologismi francesi terrorisme e terroriser, creati a partire dal latino terror, iniziano a circolare in Europa proprio col significato – tuttora attestato nei vocabolari – di «azione del potere politico di incutere terrore nei confronti dei cittadini, attraverso la costrizione e l’uso illegittimo, indiscriminato e imprevedibile della forza». La sua origine, dunque, tradisce chiaramente il fatto di riferirsi ad un metodo di governo, adottato da un regime politico costituito, rivolto alla repressione del dissenso. È quindi connaturato allo Stato stesso.

Col passare degli anni, un capovolgimento semantico avvenne con il colonialismo europeo. Le potenze europee si servirono dello stigma legato all’impiego del termine terrorismo contro quelle popolazioni asiatiche e africane che provavano a ribellarsi alle politiche coloniali di sterminio e depredazione delle risorse. In alcuni casi l’accusa di terrorismo aprì la strada a veri e propri genocidi, come avvenne in Namibia per la popolazione Herero trucidata dall’esercito tedesco. Il Generale Lothar von Trotha, responsabile del genocidio, commesso fra il 1904 e il 1907, scrisse: «Io credo che la nazione come tale (gli Herero) debba essere annientata, o, se questo non è possibile con misure tattiche, debba essere espulsa dalla regione con mezzi operativi ed un ulteriore trattamento specifico.[…] L’esercizio della violenza fracasserà il terrorismo e, anche se con raccapriccio, fu ed è la mia politica. Distruggo le tribù africane con spargimento di sangue e di soldi. Solo seguendo questa pulizia può emergere qualcosa di nuovo, che resterà».

Sorte analoga spettò ai Mau Mau in Kenya, massacrati dagli inglesi durante gli anni ’50 del secolo scorso. Col pretesto della lotta al terrorismo divenne possibile anche in questo caso legittimare metodi terroristici come i campi di concentramento e l’uso sistematico dell’elettro-choc.

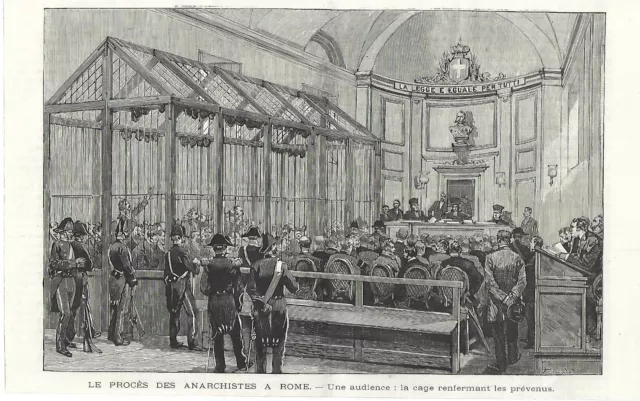

D’altronde, anche il colonialismo italiano non fu da meno nel dispensare campi di concentramento, stupri di massa e gas nervino in Africa come nei Balcani. A tal riguardo, possiamo di sfuggita segnalare il processo del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato tenutosi nel 1940 contro 60 sloveni. Essi erano significativamente accusati di un reato associativo con finalità terroristiche in quanto partecipanti «ad associazioni tendenti a commettere attentati contro l’integrità e unità dello stato».

Col trascorrere del tempo, dunque, i diversi Stati europei operarono un progressivo rovesciamento semantico del concetto di terrorismo, che da metodo di governo utilizzato verso i governati si trasformava in metodo di lotta adottato dai governati stessi contro le istituzioni e i suoi funzionari. Ne rappresenta un emblematico esempio la definizione adottata dalla Convenzione per la prevenzione e repressione del terrorismo, elaborata a Ginevra nel 1937, secondo cui sono terroristici: «i fatti criminali diretti contro uno Stato e i cui fini o la cui natura è atta a provocare il terrore presso determinate personalità, gruppi di persone o il pubblico».

Dal terrore generalizzato della popolazione, sotteso alla nozione primigenia di terrorismo, allo spavento di qualche personaggio c’è evidentemente un abisso, eppure in questa definizione il terrore di determinate personalità e quello del pubblico sono considerati equivalenti. Il terrorismo viene d’altronde definito come crimine diretto contro uno stato e non contro la popolazione. Quali siano poi le determinate personalità protette dalla Convenzione risulta chiaro esaminando il n. 1 dell’art. 2: capi di stato e loro congiunti, nonché pubblici funzionari.

Nonostante ciò, l’originaria concezione del termine terrorismo riusciva comunque a mantenere talvolta una certa persistenza, senza dubbio in conseguenza del succedersi di determinati eventi e processi storici, come ad esempio il fenomeno della decolonizzazione sviluppatosi in Africa durante gli anni ’60 del Novecento, se in una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 18 dicembre 1972 si ribadiva solennemente «la legittimità dei movimenti di liberazione nazionale», condannando «gli atti di terrorismo statale, compiuti dai regimi coloniali, razzisti e stranieri». Ed il Comitato speciale per il terrorismo internazionale, costituito con la suddetta risoluzione, affermava poi che «il terrorismo individuale è effetto di quello statale, costituendo una risposta violenta della popolazione civile alla politica statale di oppressione».

Nei paesi dell’Europa Occidentale, ed in Italia in particolare, sarà nel corso degli anni ’70 ed ’80 del Novecento che si compirà il deciso e definitivo rovesciamento semantico del concetto di terrorismo, con lo scopo di contrastare, da parte dell’ordine statale, l’insorgenza politica e sociale interna sviluppatasi in quel medesimo periodo. A partire da tale data, terrorista sarà sempre e solo chi svolge un’attività finalizzata ad un cambiamento radicale dell’ordine costituito, cioè tende all’eversione dello Stato.

Sarà poi la risoluzione del parlamento europeo del 30 gennaio 1997 ad adottare ufficialmente una definizione di terrorismo in linea con un tale rovesciamento semantico. Questi rappresentanti dei governi occidentali, sentendosi in fondo autorizzati dal crollo dell’Unione Sovietica a teorizzare la fine delle ideologie non capitalistiche e il conseguente esaurirsi della possibilità e legittimità di qualsivoglia prospettiva rivoluzionaria di cambiamento, in tale risoluzione affermavano che «costituisce atto di terrorismo ogni delitto commesso da singoli individui o gruppi attraverso la violenza o la minaccia della stessa e rivolto contro un paese, le sue istituzioni, la sua popolazione in generale o contro specifici individui, il quale, motivato da aspirazioni separatistiche, da concezioni ideologiche estremiste o dal fanatismo, o ispirato a moventi irrazionali e soggettivi, mira a sottomettere i poteri pubblici, alcuni individui o gruppi sociali o, più in generale, l’opinione pubblica ad un clima di terrore». In ultima analisi, in una simile risoluzione, grazie ad un intenzionale mescolamento di elementi originari ed attuali della nozione di terrorismo, la tranquillità tutelata è unicamente quella dei poteri pubblici.

Inoltre, nell’indeterminatezza di quali atti concreti siano terroristici, è il movente ideologico che diventa fondamentale. Non è un caso che l’elenco delle motivazioni terroristiche segua un ordine crescente di psicologizzazione: aspirazioni separatistiche, concezioni ideologiche estremiste, fanatismo, moventi irrazionali e soggettivi.

In un crescendo esponenziale, all’indomani dell’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001, l’Unione Europea ha avvertito l’esigenza di elaborare una disciplina sul terrorismo che imponesse maggiori obblighi agli Stati membri. Veniva così adottata la decisione quadro 2002/475/GAI (Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’UE) secondo la quale sono terroristici quegli atti intenzionali «[…] definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un’organizzazione internazionale». Tale decisione quadro verrà recepita, ed anzi aggravata nella sua valenza repressiva, dal codice penale italiano con l’introduzione, avvenuta nel 2005, all’indomani degli attentati alla metropolitana di Londra, dell’art. 270 sexies. Anche questa definizione si orienta verso la sostanziale tutela dei pubblici poteri. Per la prima volta però essi sono tutelati non solo da un loro potenziale rovesciamento rivoluzionario, ma addirittura da possibili influenze e controversie temporanee su questioni specifiche. In ultima analisi, anche una vertenza sindacale, uno sciopero, potrebbe essere considerato come un atto terroristico contro l’ordine costituito.

Si può concludere questa breve disamina storica affermando che il diritto internazionale, svalutando progressivamente l’elemento del terrore, ha oggi due pesi e due misure per il terrorismo non statale e per quello statale. Nel primo caso si può essere considerati terroristi persino a prescindere dall’elemento del terrore, poiché si valorizza la finalità di destabilizzazione del sistema politico statale o di contrasto di una sua specifica decisione. Nel secondo caso, il terrore ingenerato manu militari nella popolazione, attraverso ad esempio un bombardamento aereo di una città, non basta da solo a qualificare come terrorista uno Stato, perché bisogna dimostrare che tale stato di terrore fosse il movente principale dell’azione militare, e non un semplice effetto collaterale di tale azione, ancorché previsto e voluto. Infatti, secondo i Protocolli Aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e non, sono vietati soltanto «gli atti di violenza o le minacce di violenza il cui fine principale sia di diffondere il terrore tra la popolazione civile».

A dispetto dell’origine del termine, ancora oggi pietrificata nella stessa radice della parola (terror-ismo), secondo le fonti giuridiche internazionali e nazionali questo concetto oggi ha poco a che vedere con l’imposizione del terrore sulla popolazione. Nella sua versione giuridica il terrorismo sembra piuttosto riguardare il terrore che gli Stati hanno delle popolazioni e degli individui.

Al di fuori dello Stato il nulla

Il rovesciamento semantico del concetto di terrorismo ha quindi provocato anche il concomitante rovesciamento del termine indiscriminato. Se infatti originariamente era lo Stato che terrorizzava l’intera popolazione di un territorio attraverso atti violenti indiscriminati in vista di un fine politico o ideologico, ora questi atti vengono addossati ad una parte, grande o piccola, della popolazione stessa nei riguardi dello Stato. In tal modo, lo Stato prende il posto della popolazione, sicché gli atti violenti indiscriminati risulteranno quelli diretti contro gli apparati istituzionali. Dietro ad un tale rovesciamento emerge l’assunto che la società sia un tutto organico e monolitico, ed essa coincida necessariamente con lo Stato. Si va ben oltre l’assolutezza del potere statale rispetto al corpo sociale, giungendo fino all’assorbimento ed all’assimilazione del corpo sociale nello Stato.

In base a questo assunto, lo Stato diviene principio di intelligibilità di ciò che è, ma anche di ciò che deve essere. Lo Stato diviene fondamentalmente l’idea regolatrice di quella forma di pensiero, di riflessione, di calcolo e di intervento che prende il nome di politica: la politica come mathesis, come forma razionale dell’arte di governo. La ragione di governo, la ratio di controllo e gestione della realtà, dunque, pone lo Stato come principio di lettura della realtà stessa, come obiettivo e come imperativo. Lo Stato è la res cogitans cartesiana che crea e modella la realtà, la res extensa.

Per edificare e rendere evidente la razionalità e necessità dello Stato, gli si crea un mito fondante, gli si inventa una tradizione. Sarà il giusnaturalismo a fornirgliela, nel corso del XVII secolo, proprio in quello stesso arco di tempo in cui si andava sviluppando ed imponendo nelle scienze una filosofia meccanicistica. In particolare, ciò si attuerà attraverso le riflessioni di Thomas Hobbes, il quale teorizzerà uno stato di natura in cui si determina uno stato di guerra incessante (bellum omnium contra omnes), nel quale gli uomini, simili a lupi, sono una costante minaccia l’uno per l’altro (homo homini lupus). Per sfuggire a tale condizione di insicurezza permanente, gli esseri umani, attraverso la ragione, la ratio, si decisero a sottoscrivere un patto al tempo stesso di unione e di sottomissione con il quale cedettero i propri diritti naturali (il diritto di tutti su tutto) a un sovrano che con la propria forza e il proprio potere mantenesse e garantisse la pace e la sicurezza. Con questo patto quindi si costituisce lo Stato, il cui potere è assoluto poiché il contratto sociale è un atto unilaterale e irreversibile che non sottopone il sovrano ad alcuna forma di obbligazione e che i sudditi non possono sciogliere. Lo Stato diviene fonte del diritto e della morale, il suo potere è indivisibile e congloba in sé anche l’autorità religiosa. Lo Stato è quindi il migliore dei mondi possibili, anzi è l’unico mondo possibile, è la ratio unica ed assoluta della civiltà, senza di esso gli esseri umani vivrebbero nell’insicurezza continua, in una situazione di guerra permanente.

Poco importa che una simile teorizzazione non abbia alcunché di reale, relativamente alla ipotizzata condizione dello stato di natura, e che un tale mito fondante non si sia mai verificato in alcun luogo ed in alcun tempo. La sua rilevanza sta nel fatto che ha avuto – ed ha – la forza di modificare e modellare la realtà stessa, imprimendo e trasmettendo valori e costumi funzionali a concetti asimmetrici quali quelli di obbedienza e dipendenza, su cui lo Stato basa la sua ragion d’essere.

In tal modo, un regicidio, o una qualsiasi azione contro delle personalità o delle strutture istituzionali, non sarà più diretta a terrorizzare unicamente i regnanti e le classi dominanti, come sarebbe nelle intenzioni di chi auspica un cambiamento radicale dell’ordine sociale, bensì potrà essere ascritta quale atto terroristico indiscriminato, in quanto regnanti e classi dominanti rappresentano e coincidono con l’intera società. Addirittura, come abbiamo già avuto modo di vedere, anche una controversia su una questione specifica, tendente ad esprimere dissenso verso particolari atti riguardanti la sfera economica, politica, sociale e ambientale, come ad esempio una vertenza sindacale o l’opposizione ad un progetto infrastrutturale, potranno essere considerati come atti terroristici, perché tendenti a modificare l’ordine costituito intrinsecamente immodificabile.

D’altro canto, quale logica conseguenza dell’idea della necessità ed immutabilità dell’ordinamento statale, un bombardamento a tappeto su un territorio densamente popolato attuato da uno Stato (ogni riferimento al genocidio che si sta realizzando nella striscia di Gaza non è per niente casuale), non sarà considerato un atto terroristico indiscriminato, bensì una legittima e mirata azione di guerra. Un’azione chirurgica, come da alcuni decenni va tanto di moda designare i bombardamenti aerei sulle città, terminologia e concetto che tende a celare e porre in secondo piano i cosiddetti effetti collaterali, ossia i previsti e voluti massacri di civili, senza i quali non sarebbe possibile pervenire al reale e principale obiettivo desiderato: abbattere il morale della popolazione, ossia, ancora una volta, seminare il terrore.

Terrorizzare e reprimere

Nonostante tutti i rovesciamenti semantici descritti, in definitiva quella statale è la forma archetipica di terrorismo, il terrorismo per eccellenza. Il terrorismo è insomma prevalentemente una pratica di governo. E ciò è sostanzialmente dovuto al fatto – come efficacemente dimostra il politologo tedesco Ekkehart Krippendorff nell’opera Lo Stato e la guerra – che lo Stato, soprattutto a partire da quello formatosi nell’era moderna (XVII secolo) e nelle sue successive declinazioni quali lo Stato di diritto, lo Stato costituzionale, ecc., è intrinsecamente legato alla guerra, è essenzialmente uno Stato militare, e le guerre che esso ha continuamente condotto non sono un fatto secondario, bensì fanno parte della sua vera essenza. L’apparato militare e coercitivo, strumento di guerra sia esterna che interna, è la quintessenza dello Stato. Senza tale apparato, lo Stato perderebbe la sua ragion d’essere.

Non è un caso che nel 1919 il sociologo Max Weber, nel saggio La politica come vocazione, abbia descritto lo Stato come il detentore del monopolio della violenza. E questa violenza può e deve essere esercitata sia all’esterno che all’interno del territorio posto sotto il suo controllo, quindi anche – e aggiungerei soprattutto – contro i propri governati, siano essi definiti come cittadini, sudditi, schiavi, prigionieri, ecc.

E’ quindi attraverso l’uso della violenza, e con la contemporanea e costante minaccia di tale uso, che gli apparati statali controllano e governano ampi territori e milioni di individui. E per garantire la propria sicurezza, lo Stato ha bisogno di effettuare ed organizzare una sempre più capillare opera di disciplinamento dei propri cittadini al suo volere. Una simile opera di disciplinamento non può a sua volta essere svolta se non attraverso lo strumento naturale di ogni Stato, la violenza o la sua minaccia, per giungere a quel acritico consenso generale essenziale ad ogni ordine costituito.

Sorvegliare e punire, come direbbe Michel Foucault, attualmente declinato nel più consono ed effettivo terrorizzare e reprimere.

L’attuale inchiesta è in termini politici senza dubbio un’azione terroristica. Colpisce alcuni individui per attaccarne moltissimi altri, nella speranza che il cosiddetto effetto collaterale risulti essere la paura e la rassegnazione. E’ un azione di guerra contro un nemico dichiarato: l’anarchismo.

Ci si rifà a piene mani alle logiche delle indagini e dei processi per terrorismo degli anni ’70 e ’80. O a quelli più recenti che hanno colpito, e continuano a colpire, il dissenso politico e sociale non solo anarchico.

Si veda, a tal proposito, il contenuto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che la Procura di Piacenza ha notificato a 8 sindacalisti di Si Cobas e Usb nella maxi-inchiesta della squadra mobile di Piacenza partita a dicembre 2018, in cui gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, manifestazione non autorizzata, interruzione di pubblico servizio, sabotaggio ed estorsione. Per la Procura tali sindacati di base avrebbero «svolto numerose vertenze allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro dei facchini, fino a diventare maggioritari in diversi magazzini» del distretto di Piacenza, nell’ultimo decennio il più importante d’Italia per la logistica con gli hub di società come TNT-Fedex, Leroy Merlin, Traconf, GLS, XPO e altre. Da quel momento in poi i due sindacati avrebbero iniziato un «continuo conflitto all’interno dei magazzini» prendendo «a pretesto ogni normale e banale problematica di lavoro risolvibile tramite normali relazioni industriali». Avrebbero provocato «scontri con la parte datoriale, con la cooperativa che appaltava la manodopera» in modo da alimentare «il proprio potere» e uscire «vittoriosi» per ottenere «l’affiliazione all’associazione di più lavoratori, assicurandosi i proventi di tessere e conciliazioni». In pratica, si criminalizza chi svolge quella che dovrebbe essere una normale e classica attività sindacale.

Le analogie dell’attuale inchiesta con le suddette indagini e processi di varia natura politica sono tantissime. A partire dal fatto che il giudizio di responsabilità e gli indizi sono calibrati non in base all’oggettiva gravità dei fatti e alle relative prove a sostegno dell’accusa, ma in base al livello di ostilità espresso dagli imputati. Quanto affermato dalla DDAA della Procura di Genova nella richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere del 3 marzo 2023 dimostra chiaramente che la valutazione è fatta sulla personalità degli indagati. In essa, infatti, ci si sofferma sulla «pericolosità della personalità» degli indagati legate a connotazioni prettamente ideologiche, quali l’ovvia adesione all’ideale anarchico, talvolta corredate da presunti fatti o considerazioni che esulano – o perlomeno dovrebbero esulare – da qualsiasi tipo d’ipotesi di reato, come ad esempio, per quel che mi riguarda, il fatto di aver «dimostrato di ospitare con estrema facilità e senza adempiere agli obblighi di legge relativi alle locazioni, amici e “compagni” presso la propria abitazione, anche per lunghi periodi» (tra l’altro sorvolando di proposito sull’intrinseca contraddizione e diversità esistente tra il concetto di ospitare e quello di locare), o il supposto e non verificato fatto di aver fatto portare un telefono ad un indagato nella cosiddetta operazione Sibilla, disposta dalla Procura di Perugia nel novembre 2021, atto «verosimilmente finalizzato a fornire un’utenza, non associabile e/o intercettabile», guardandosi bene dal menzionare il fatto che quest’indagato fosse sottoposto unicamente alla misura dell’obbligo di dimora, e quindi potesse liberamente comunicare, anche per telefono, con altre persone.

Ed è emblematico che lo stesso G.I.P. di Genova, nell’accogliere pedissequamente le argomentazioni e le richieste del PM sulla necessità di misure cautelari nei riguardi degli indagati, pur rimodulandole con gli arresti domiciliari per alcuni e gli obblighi di dimora per altri, nella sua ordinanza del 31 luglio 2023 non si periti di sottolineare «la reattività [degli imputati] verso qualsiasi imposizione proveniente dallo Stato, identificato come il nemico principale, da un lato, e l’adesione convinta alla pratica anarchica, fino a farne una ragione essenziale di vita, dall’altro».

A rinforzo di una simile impostazione, sorprende che addirittura il giudice monocratico del Tribunale di Massa, per giustificare la decisione di impedire ad uno degli imputati di comparire di persona in udienza, stabilendo un video collegamento da un penitenziario, nonostante l’imputato non sia sottoposto alla misura cautelare del carcere, adduca motivi di sicurezza a causa di un normalissimo invito diffuso in rete a «presenziare all’udienza per solidarietà agli imputati», i quali non sono altro che un «gruppo di persone, che sulla base della prospettazione di accusa, persegue finalità eversive da attuare fra l’altro con azioni violente», incredibilmente ignorando, tra le altre cose, che nell’attuale processo ai quattro imputati non siano contestati reati associativi, né reati specifici riconducibili ad un’azione violenta. E’ ancora una volta la personalità, il modo di essere, degli imputati – e dei loro sodali – ad essere trattata e valutata negativamente, il che fa sì che si crei e si solidifichi un pregiudizio, grazie al quale si possa poi tranquillamente prescindere nei pronunciamenti da qualsiasi elemento fattuale oggettivo, accogliendo e facendosi guidare dalla cosiddetta cultura del sospetto. E che un simile atteggiamento mentale venga fatto proprio dallo stesso giudice monocratico, la dice lunga sulla presunta imparzialità ed equidistanza che dovrebbe teoricamente contraddistinguerlo.

L’ostilità verso l’autorità costituita e, nel caso specifico, l’adesione all’ideale anarchico, viene in tal modo considerata essenzialmente un reato. Consequenzialmente gli scritti esprimenti tale ostilità ed adesione, e il giornale o la rivista o il sito in cui sono pubblicati, sono catalogati come reato. L’attuale repressione messa in atto con strumenti così larghi e forzati verso il giornale anarchico Bezmotivny è indubbiamente anche terreno di sperimentazione e nello stesso tempo monito per scritti e giornali futuri, una sorta di controrivoluzione statale preventiva. A questi strumenti utilizzati dalla DDAA della Procura di Genova, si affianca anche la costituzione di parte civile dell’avvocatura di Stato per i presunti e pretesi danni morali che sarebbero stati subiti dal Presidente della Repubblica. All’arroganza del potere si aggiunge il ridicolo!

L’ambiente politico e sociale che si è venuto a creare negli ultimi decenni porta diritti ad uno stato di polizia: nessun dissenso è tollerato e tollerabile, se non quello meramente formale, quello che si limita alla lamentela e alla doglianza, che rientra quindi nel gioco democratico, ma risulta inefficace e privo di qualsiasi conseguenza sul piano pratico. Si fa così largo uso dei reati d’opinione. Il controllo sociale e quello sulle opinioni, sulle manifestazioni del pensiero, è sempre più esteso, anche e soprattutto attraverso la cosiddetta Rete e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei procedimenti automatici: si pensi, ad esempio, all’uso delle parole chiave per poter individuare quali sono gli interessi di una determinata persona, o l’uso algoritmico di altre categorie di termini per creare correlazioni elementari spacciandole come elementi di prova causale, come già descritto nel prologo.

Tutto ciò può ben inserirsi in quel fenomeno che è stato talvolta definito come progressiva anticipazione della soglia di repressione. In pratica si passa dalla repressione post reato a quella della mera espressione di ostilità e dissenso. Forse è proprio questo quell’ordine democratico, reputato come il migliore se non addirittura l’unico mondo possibile in cui vivere, la cui eversione deve essere punita con pene elevatissime.

Il pentimento e l’abiura: la moderna inquisizione

Gli strumenti utilizzati nelle attuali indagini, brevemente e sommariamente illustrati in alcuni suoi aspetti specifici nei paragrafi precedenti, evidenziano allarmanti parallelismi tra il moderno metodo inquisitorio (ulteriormente imbarbarito a colpi di leggi e decreti speciali, susseguitisi soprattutto a partire dagli anni ’70 ed ’80 del Novecento) e le antiche cacce alle streghe o agli eretici. I metodi d’indagine e d’interrogatorio della magistratura inquirente, il carcere preventivo usato come strumento di pressione fisica e psicologica sull’indagato, la completa inversione dell’onere della prova, il pentitismo come pietra angolare delle istruttorie e del dibattimento, il principio secondo cui o si è delatori o si è fiancheggiatori (fautores): tutto ciò è molto simile a quanto avveniva nei processi dell’Inquisizione spagnola o di quella romana (il Sant’Uffizio).

D’altronde, per rimanere in tema di continuità, non è un caso che il sistema inquisitorio dell’ordinamento fascista – figlio di quello monarchico di fine Ottocento, consolidatosi durante la cosiddetta crisi di fine secolo – sia vivacemente sopravvissuto all’interno dell’attuale ordinamento democratico repubblicano, per niente scalfito dalla riforma del codice di procedura penale entrata in vigore nel 1989, riforma sostanzialmente anestetizzata dalle perpetue emergenze, vere o presunte, le quali hanno sempre efficacemente svolto la precipua funzione di controriforma preventiva. Quindi, niente di strano se il cosiddetto metodo inquisitorio continui a farla da padrone nelle indagini e nelle aule di tribunale dell’Italia democratica, soprattutto nei casi riguardanti il dissenso politico e sociale.

Ma su cosa si baserebbe tale metodo inquisitorio? Per non apparire troppo di parte, lasciamo che ce lo dica un fedele servitore dello Stato, quella buonanima dell’ex procuratore della repubblica di Firenze e procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna: «[…] colpevole o no, l’inquisito sa cose importanti e se ogni sua memoria trasparisse, il caso sarebbe infallibilmente risolto. Bisogna che l’analista gli entri in testa, da ogni possibile spiraglio. Questa semeiotica non ammette l’irrilevante: sfumature somatiche o fonetiche finiscono a verbale; “respondit, flectens caput et submissa voce”, “non so niente”, annota il verbalizzante. Conseguenziale a tale impostazione è il ricorso alle “parole coatte”, quelle estorte attraverso la tortura – considerata un mezzo classico per la scoperta della verità, riposta all’interno dell’accusato – e che, acquisita all’arsenale penalistico con Ulpiano, vi dura cinquecento anni. E d’altra parte, si teorizza, resistendo ai tormenti l’inquisito innocente purga gli indizi».

A questo punto, per una breve e necessaria descrizione attraverso esempi concreti dello sviluppo e dell’applicazione nei secoli del sistema inquisitorio, rinvenendone la matrice in quel modello cattolico che nel XVI e nel XVII secolo per primo fece della cultura del sospetto un vero e proprio supporto giuridico, caratteristica «estesa, poi, dal potere laico, che se ne è appropriato, a tutte le forme di “devianza” politica che contrastino con la linea “totalizzante” (ortodossa) imposta da chi sta a capo delle istituzioni», mi permetto di rinviare ad un mio articolo apparso proprio su Bezmotivny, nel numero del 21 novembre 2022, che trae spunto e ispirazione dall’opera Storia dell’intolleranza in Europa del giurista Italo Mereu.

In sostanza, asserisce Mereu, sia nei passati processi dell’Inquisizione cattolica, sia in quelli contemporanei della magistratura democratica italiana, anziché dei fatti precisi, si contestano all’indagato le sue idee, i suoi più reconditi desideri, la sua stessa personalità. I fatti esterni non hanno valore, se non in quanto indicanti la credenza di colui che li ha commessi (il fine ultimo, la fattispecie terroristica). L’interrogato è dannato da qualunque cosa dica o non dica, qualunque comportamento scelga di assumere. E l’origine della praesumptio culpae risale proprio ai processi per stregoneria.

Obiettivo finale di un simile metodo inquisitorio è giungere al pentimento e all’abiura da parte dell’indagato. L’inquisito è spinto e costretto a fare un esame di coscienza e a confessare pubblicamente la sua colpa, rinnegando le proprie idee. Osserva Italo Mereu: «La confessione, in questo senso, è una scoperta del metodo inquisitorio; ed è l’adattamento giuridico dell’omonimo sacramento da cui è mutuata… Con questo di diverso: mentre nella confessione è il penitente che sa e che spontaneamente si presenta e si confessa dinanzi al sacerdote… qui invece è l’inquisitore che sa, o dice di sapere (o presume di conoscere)». Se l’imputato non confessa e rinnega il proprio pensiero, ci sono la carcerazione preventiva e i tormenti (eufemisticamente definiti rigorosa disamina: qui è in azione lo stesso tartufismo di espressioni quali custodia cautelare). Parte quindi l’estenuante trafila che ha il fine di piegare l’inquisito nel fisico e nel morale: i rinvii indefiniti, il prolungamento della fase istruttoria a scapito di quella dibattimentale, il carcere o altri tipi di misure e provvedimenti come tortura psicologica, ecc. Addirittura, anche chi non ha fallato deve abiurare per poter essere lasciato in pace, espiare il fatto di aver ingenerato sospetti nel suo prossimo e negli inquirenti, mettersi alla berlina dei media e ribadire la propria volontà di tornare nel grembo della Chiesa (o dello Stato democratico).

Oltre all’abiuratio, esiste anche la purgatio: non si tratta di una condanna, ma di una non-assoluzione, che comporta una forma di penitenza per il non-assolto, comunque reo di qualcosa. C’è un ovvio parallelismo con la insufficienza di prove del vecchio codice di procedura penale, che di fatto continua a sussistere in quello attuale: la mancanza di prove non dissipa comunque il sospetto. E’ l’apice della praesumptio culpae.

Sotto certi aspetti, si tratta anche dell’elevazione del principio giustizialista in dubio pro republica (basato sulla presunzione di colpevolezza in nome della ragion di Stato) rispetto a quello garantista in dubio pro reo, già condivisa dai giuristi totalitari e fascisti degli anni ’30 e ’40 del Novecento ed ancora dominante in moltissimi processi contemporanei, soprattutto in quelli riguardanti il dissenso politico.

In conclusione, quando, a proposito dei magistrati che in Italia gestiscono l’emergenza infinita, si parla di nuova inquisizione, non s’intende usare un’allegoria: purtroppo si è fuori dal reame delle figure retoriche, ma ben addentro nel dominio del letteralmente. Similitudini e continuità sono infatti ben evidenti.

Dal controllo sociale alla manipolazione della realtà

Simili procedure inquisitorie sono anch’esse funzionali all’imposizione di una visione unilateralmente statocentrica della società, in cui la vita degli esseri umani deve necessariamente svolgersi e svilupparsi secondo determinati ed immodificabili dettami normativi politici ed economici.

E’ una visione le cui origini possono farsi risalire a cavallo dei secoli XVI e XVII, quando il potere politico e sociale, da tempo immemore fondato quasi unicamente sul compito di prelevare il plusprodotto dai territori e dalle comunità che governava, si trovò di fronte alla necessità di organizzare la produzione stessa, a causa della progressiva ed incessante espansione dei territori e delle comunità da governare, e del concomitante e particolare sviluppo commerciale instauratosi al loro interno e tra gli stessi. La sempre più evidente insufficienza del controllo tramite lo spazio come strumento principale di ordine sociale, condusse ad un necessario allargamento di tale controllo ai tempi ed ai corpi che regolavano ed abitavano quello stesso spazio, ora sempre più vasto e complesso.

E’ l’epoca, ed il trionfo, del cosiddetto Stato Assoluto, il cui concetto e mito fondante venne descritto, come già accennato, da Thomas Hobbes nell’opera Il Leviatano, pubblicata in Inghilterra nel 1651. I sudditi – o cittadini – dovevano obbedienza assoluta allo Stato, il quale aveva il diritto e la necessità, per la propria sopravvivenza, di costringere i loro comportamenti in schemi regolari e prevedibili. In tale ottica, non è quindi assolutamente un caso che nello stesso periodo di tempo la caccia alle streghe ed all’eretico raggiungesse il suo punto più alto.

I principi e i concetti sottesi allo Stato Assoluto, si sono trasmessi sostanzialmente integri nel corso dei secoli ed hanno permeato la vita delle società umane fino ai giorni nostri, adattandosi costantemente alle modificazioni ambientali, tecniche, politiche e sociali prodotte dall’attività degli uomini.

Si pensi, solo per fare un esempio, all’attuale rilevanza e fortuna assunta dal principio di trasparenza, il quale trae le sue origini proprio dallo spirito di quell’epoca, rappresentando una vera e propria chiave di volta del potere che consiste nella totale e perpetua sorveglianza dell’azione umana. Il Panopticon di Jeremy Bentham – un carcere ideale la cui progettazione era quella di permettere ad un unico sorvegliante di osservare (opticon) tutti (pan) i soggetti di una istituzione carceraria senza permettere a questi ultimi di capire se siano in quel momento controllati o no – può essere visto come una straordinaria incarnazione di questo principio, un’espressione estrema di quella che fu – e continua tuttora ad essere – una preoccupazione generale dell’epoca. L’idea del Panopticon identificava il potere con l’osservazione, la sottomissione con la visibilità: il potere in quanto tale, qualsiasi potere, l’ordine sociale in generale, il principio universale dell’organizzazione sociale con infinite applicazioni.

Quelle che a quel tempo cominciarono ad essere definite come le classi pericolose ed i quartieri bui delle città dovevano quindi avere qualcosa a che fare con l’ossessiva paura dell’oscurità, dell’invisibilità, dell’opacità, da parte del potere costituito. Ecco quindi il prepotente desiderio di penetrare la nebbia che avvolgeva le allora nuove città sovraffollate, di disporre la popolazione in uno spazio così organizzato che qualsiasi cosa facesse fosse immediatamente visibile, e visibile così chiaramente che i singoli fossero consapevoli del fatto di essere esposti allo sguardo pubblico, e perciò si astenessero dal compiere atti che non avrebbero voluto essere visti fare. Quel che era stata una completa spontaneità in una comunità di villaggio o in una cittadina di mercato, doveva ora essere oggetto di sforzo consapevole e di vigilanza amministrativa in una città affollata.

La spinta del nuovo potere, che il Panopticon mise drammaticamente in evidenza, veniva dal timore che portava ad un atteggiamento di diffidenza universale: non si può lasciare la gente senza sorveglianza; il libero girovagare di persone prive di legami è di per sé un pericolo; la gente deve essere tenuta fissa in un posto affinché il suo tempo possa essere assoggettato a schemi rassicuranti perché ripetitivi.

Tutto ciò a causa della disgregazione e distruzione operata all’epoca dal potere stesso delle diverse comunità locali, strutturate su legami consuetudinari ed ambientali diretti, all’interno delle quali gli individui godevano di una – seppur limitata – autonomia (soprattutto per quel che riguarda i tempi e i ritmi di lavoro) nei confronti dell’autorità costituita.

Tale disgregazione e distruzione delle comunità locali era figlia, oltre che della progressiva ed incessante estensione commerciale dell’epoca, anche e soprattutto di una concezione della società che si andava sempre più affermando fra le classi dominanti, anch’essa presente e descritta nell’opera di Hobbes, compendiata nella già ricordata espressione homo homini lupus. Secondo questa concezione la società non era altro che un agglomerato di individui tesi unicamente a soddisfare i propri insaziabili desideri. Nello stesso tempo, questi desideri insaziabili erano considerati un potente stimolo allo sviluppo economico, in quanto richiedevano un’espansione indefinita delle forze produttive necessarie per soddisfarli. Non più, quindi, piccoli gruppi o comunità strutturati attraverso legami particolari e solidarietà locali, bensì singoli individui senza alcun tipo di relazione tra loro ed agenti ognuno in base al proprio tornaconto personale. Atomi mossi da motivazioni egoistiche ed irrazionali – nel precipuo senso di prive di alcun rapporto o relazione con qualcos’altro.

Compito del governo, dello Stato, sarà quindi quello di controllare e gestire gli individui, la popolazione del proprio territorio, in maniera ottimale e razionale, affinché i vizi privati (desideri insaziabili) siano da stimolo al progresso economico e quindi alla potenza della società che deve in ultima analisi coincidere ed identificarsi con lo Stato stesso. Unica relazione possibile e sostenibile sarà dunque quella tra l’individuo e lo Stato.

Per il governo e il controllo rigoroso degli individui, allo scopo di consolidare i propri requisiti d’esistenza e aumentare ed estendere la propria potenza, lo Stato comincia a dotarsi di strumenti, metodi e modelli quantitativi che semplificano e riducono la realtà coll’intento di renderla leggibile e trasparente al suo sguardo. Strumenti, metodi e modelli che nel contempo permettono allo Stato di incidere profondamente sulla realtà stessa, manipolandola e modificandola.

Nella sua opera di semplificazione della realtà, lo Stato si è avvalso – e si avvale – di svariati mezzi e modelli quantitativi che comportano una sorta di restringimento del campo visivo. Il grande vantaggio di questa visione ristretta è che mette a fuoco in modo più nitido alcuni aspetti circoscritti di una realtà altrimenti troppo complessa e ingestibile. A sua volta, questa semplificazione rende il fenomeno al centro del campo visivo più leggibile e dunque più suscettibile di misurazioni e calcoli accurati. Combinando varie osservazioni improntate allo stesso tipo di sguardo, è possibile acquisire una visione complessiva, aggregata e sinottica di una realtà selettiva, capace di potenziare ulteriormente la conoscenza schematica, il controllo e la manipolazione.

Tra i diversi mezzi utilizzati dagli Stati nella loro lotta ai particolarismi, alla molteplicità, alla varietà, alle autonomie – perché di questo si trattava quando si invocava e si pretendeva una maggiore leggibilità ed uniformità di territori e popolazioni – c’erano (e in grado diverso ci sono tuttora) la statistica, i censimenti, le mappature catastali e non, la creazione e l’adozione di un patronimico fisso e ben determinato, l’imposizione di una lingua standard ufficiale, l’omogeneizzazione dei pesi e delle misure, la razionalizzazione delle città e degli insediamenti rurali, l’ottimizzazione della produzione agraria prima e di quella artigianale ed industriale poi.

Inizialmente tali interventi statali erano essenzialmente indirizzati a tre principali e pressanti interessi materiali dei governanti: gettito fiscale, leva militare e sicurezza pubblica. E tali interessi materiali facevano naturalmente parte integrante di una volontà di controllo e manipolazione statale di una realtà politica, sociale e territoriale che per la sua diversità e complessità rispecchiava un’ampia varietà di interessi squisitamente locali, in contrasto con quelli statali. Queste pratiche locali non potevano essere sussunte in una griglia amministrativa senza prima essere trasformate o ridotte ad una sorta di stenografia più agevole, più semplice, se pure in parte fittizia. A sua volta, questa stenografia, per quanto inadeguata, non si limitava a tentare di descrivere la realtà. Al contrario, grazie al maggior potere che lo Stato acquisiva attraverso i registri, i tribunali e, in ultima istanza, la coercizione, queste finzioni trasformavano di fatto la realtà che presumevano di osservare, anche se mai in modo tanto esaustivo da farla coincidere esattamente con la propria griglia amministrativa. Si trattava – e si tratta – di adeguare e piegare la realtà materiale e sociale alla propria volontà di potenza ed alle conseguenti necessità di controllo.

Uniformità ed universalità: queste erano (e sono tuttora) le parole d’ordine di ogni compagine statale che mirava (e mira) ad imporre ed estendere il proprio potere sui territori e le popolazioni, distruggendo ed omologando le diversità e varietà locali e individuali.

A tutto ciò, si affiancava un principio che caratterizzava un’idea di progresso gradualmente affermatasi nel corso degli ultimi secoli, e che è tuttora sostanzialmente ed attivamente operativa, rispondente al quel progetto, radicato nella religione giudaico cristiana, secondo cui l’uomo deve agire per affermarsi come sovrano della natura. Principio emblematicamente centrale di quel metodo ricercato e proposto da Cartesio nella prima metà del 1600 come guida per l’orientamento dell’uomo nel mondo. Un metodo – unico e semplice – che doveva condurre ad una filosofia non puramente speculativa, ma anche pratica, per la quale l’uomo potesse appunto rendersi «padrone e possessore della natura».

Quest’idea di progresso, di un processo storico necessario in cui l’umanità è chiamata ad evolvere ampliando incessantemente le sue basi produttive e trasformando il mondo al fine di soddisfare i propri desideri e soggiogare la natura, ha dominato la società occidentale dal Seicento e dall’Illuminismo – con una decisa accelerazione a seguito della prima rivoluzione industriale e dell’affermazione del modo capitalistico di produzione – fino alla seconda metà del XX secolo. A partire da quest’ultimo periodo, essa entrerà in crisi con l’incombere dei cosiddetti limiti dello sviluppo e della crisi energetica, con l’esponenziale aumento dell’inquinamento e della degradazione ambientale, con l’intensificazione della competizione internazionale e la radicalizzazione del processo di atomizzazione sociale, che hanno portato ad una impossibilità de facto di un uso emancipatorio dell’abbondanza mercantile.

Innovazione tecnologica, sincronizzazione ambientale e subordinazione umana

L’idea di progresso moderna è stata quindi sostituita negli ultimi decenni con una logica dell’emergenza e della crisi permanente, che tende letteralmente a staccare l’organizzazione della società dal mondo materiale e dalle difettose dinamiche umane, attribuendo a queste ultime ogni problema, e riponendo nell’innovazione incessante ogni possibile soluzione. Si tratta sempre del controllo e della gestione ottimale degli individui e delle popolazioni da parte dei poteri costituiti, attuata ora in un modo nuovo ed aggiornato, sempre più profondo, pervasivo e capillare. Un modo che auspica e comporta una radicale trasformazione dell’essere umano stesso.

La marcia in avanti tecnologica, auspicata ed anzi resa necessaria da tale logica emergenziale, si è quindi fatta vertiginosa e lungo questa marcia ha luogo una vera e propria guerra contro tutto ciò che è ancora dotato di un’autonomia esistenziale, intellettuale, e finanche biologico-riproduttiva. In fin dei conti, non è che una rielaborazione tecnologicamente aggiornata di quella lotta portata avanti dallo Stato contro qualsiasi legame autonomo degli esseri umani, siano essi individui, piccoli gruppi o comunità. Una lotta contro l’autodeterminazione degli individui e dei popoli che prevede un progressivo indebolimento di quelle qualità umane da cui si è sempre ritenuto dipendesse una convivenza decente, quali indipendenza di giudizio, autodisciplina, capacità di legami affettivi duraturi, e l’induzione, al loro posto, di quelle caratteristiche di adattabilità alla crisi ed all’innovazione (ad oggi emblematicamente definita resilienza), di apatia e di assenza di continuità (mediante la perdita della memoria, la mancanza di riferimenti ideali, la paura e la percezione di un eterno presente), che predispongono un mondo in cui ciascuno possa trovare normale affidare ogni sua funzione, da quelle relazionali a quelle mentali fino a quelle biologiche, prima agli specialisti del sistema tecno-economico, poi eventualmente a tutori artificiali. Obiettivo: creare una dipendenza assoluta degli esseri umani dal sistema politico ed economico vigente.

Per giungere più speditamente e compiutamente ad un tale obiettivo, è necessaria un’operazione di infantilizzazione dell’essere umano, per rendergli impossibile qualsiasi possibilità di cambiamento e qualsiasi pensiero ad esso associato, instillando l’assunto che quello in cui stiamo vivendo non solo è il migliore dei mondi possibili, bensì è l’unico ed il solo mondo possibile. Ogni tentativo di modificare radicalmente tale mondo, di cambiare direzione al cammino intrapreso dall’umanità, si risolverebbe in una catastrofe, e la sola alternativa alla catastrofe sarebbe dunque proseguire su questa strada prestabilita, sottomettendosi all’imperativo di una innovazione tecnologica incessante. Un’innovazione che verrà generalmente percepita, oltre che necessaria, come vantaggiosa, portatrice di una motivazione benefica, che renderà quindi ogni sua potenziale critica o rifiuto un atto moralmente biasimevole – se non criminale – sul piano politico e sociale.

Da questo punto di vista i Big data e l’intelligenza artificiale (IA) non sono altro che gli ultimi e più recenti strumenti di controllo e di gestione degli individui in mano al potere costituito. In particolare, la recente diffusione ed applicazione su larga scala dell’IA può essere esaminata come una sorta di progetto e di tentativo di dare soluzioni sia tecniche che politiche per la conservazione del vigente ordine industriale. Un ordine diventato talmente complesso e distruttivo da richiedere un grado di controllo e di gestione molto superiore a quelli precedenti. In generale, l’avvento ed affermazione nel corso degli ultimi decenni dei Big data e dell’IA ha indotto negli esseri umani proprio quelle caratteristiche sopra descritte che li predispongono ad una vera e propria dipendenza totale nei confronti dei dispositivi tecnologici e di chi li produce e gestisce. A ciò si aggiunga il fatto fondamentale, ma sottaciuto e mai abbastanza dibattuto, che tale avvento ed affermazione è stata resa possibile e favorita dall’entrata in crisi del metodo scientifico verificatasi a partire dalla seconda metà del secolo scorso, la cui più compiuta esplicazione si è avuta proprio durante gli ultimi due decenni.

Negli anni ’40 e ’50 del XX secolo, all’indomani della conclusione della seconda guerra mondiale, la nascente cibernetica – la cui etimologia rimanda al termine greco governare, pilotare – aveva come obiettivo quello di cercare di modellizzare e implementare attraverso dispositivi meccanici ed elettronici i meccanismi fisici con cui il cervello elabora l’informazione, stabilendo un’analogia funzionale dei meccanismi di comunicazione e di autoregolazione (mediante il feedback) negli esseri viventi e nella macchina, col precipuo scopo di gestire efficientemente le cose umane e regolare le deficienze che la società industriale aveva creato. Questo sogno dei cibernetici di tradurre le funzionalità cerebrali in un processo di calcolo logico sostanzialmente fallì nel giro di un decennio.

Ma, favorito dal rapido ed esponenziale sviluppo degli elaboratori elettronici, emblema dell’industrializzazione della scienza ormai affermatasi in quel torno di anni, il progetto iniziale della cibernetica poté ad un certo punto essere riformulato, non attraverso la costruzione di modelli della condizione umana, bensì con una simulazione della stessa attraverso dispositivi di natura abbastanza diversa – come le reti neurali – che hanno lo scopo di imitare il funzionamento del cervello senza volerne essere un modello nel senso scientifico del termine, senza quindi alcuna ambizione o tentativo di spiegare come funziona il ragionamento umano, ma coll’unico desiderio di simulare i suoi possibili effetti, le sue possibili operazioni. Si è così pervenuti ad un modo di operare sulle cose, ad un modo di agire sulla realtà, che si può assolutamente definire post-scientifico. Infatti, non si tratta più della modellizzazione astratta di fenomeni naturali o sociali, della loro comprensione all’interno del modello stesso e della ritraduzione di tale comprensione nella realtà attraverso opportune regole di corrispondenza, che è il percorso classico che implementa il metodo scientifico, ma si tratta di qualcos’altro, si tratta di operare direttamente sulla realtà simulandola attraverso la manipolazione di grandissime quantità di dati, in forme che nella maggior parte dei casi non si è in grado di comprendere a fondo. Tutto ciò se da una parte comporta la necessità di una grande capacità di calcolo, dall’altra non richiede alcun tipo di comprensione.

Questa operatività sancisce il passaggio definitivo dalla macchina intesa come una rappresentazione e implementazione semplificata di processi complessi della realtà fenomenica, alla macchina intesa come modello normativo, cioè un esempio a cui adattarsi e da cui dipendere senza comprenderlo fino in fondo, e che fa sì che sia la realtà a doversi in qualche modo plasmare alle modalità di funzionamento della macchina stessa. In estrema sintesi, dal modello astratto derivato dall’osservazione dalla realtà per la sua comprensione, alla realtà derivata e dipendente da un modello astratto che la imita senza comprenderla.

In un certo senso, si può anche affermare che da un programma cognitivista si è passati progressivamente ad un programma comportamentista. Il comportamentismo può essere visto come un corrispondente sul piano della psicologia della cibernetica. Esso è una corrente della psicologia moderna che ne ha riformulato radicalmente, durante gli stessi anni in cui si sviluppava la cibernetica, l’oggetto di studio: non più la coscienza, ma il comportamento osservabile, dove il termine osservabile va inteso non in senso fenomenologico generale, ma nel senso specifico delle scienze sperimentali, cioè dove si immagina sia applicabile il principio di separabilità. Si basa cioè sull’assunto che il comportamento esplicito dell’individuo sia l’unica unità di analisi scientificamente studiabile dalla psicologia, e fissa il protocollo di base della sua metodologia sperimentale nel modello stimolo (ambiente) e risposta (comportamento). La mente viene considerata una scatola nera il cui funzionamento interno è inconoscibile e, per certi aspetti, irrilevante: quello che importa è arrivare ad una comprensione empirica delle relazioni tra certi tipi di stimoli (ambientali) e certi tipi di risposte (comportamentali). Si privilegiano poi particolari aspetti tra cui il meccanismo del condizionamento, in base al quale l’associazione ripetuta di uno stimolo con una risposta che non è ad esso direttamente correlata, farà sì che, dopo un periodo di tempo, a tale stimolo segua la risposta condizionata. Il condizionamento diviene quindi il tema centrale delle ricerche dei comportamentisti, distinguendosene diverse specie, tra cui il condizionamento operante di Burrhus Skinner, in cui la risposta precede invece che seguire lo stimolo critico, in virtù di un rinforzo, cioè di una gratificazione conseguita in seguito a particolari comportamenti adottati.

Sostanzialmente, il comportamentismo risulta essere un’ideologia scientifica che fa dell’uomo un essere malleabile a piacere, predisposto a farsi strumento di demagoghi e tiranni, un essere che ha smarrito la sua libertà e la sua dignità, un essere pienamente gestibile dal leviatano digitale. E’ infatti impressionante osservare con quale precisione i principi del comportamentismo siano stati applicati alle esperienze digitali del XXI secolo. Tra questi, questione assolutamente non secondaria, vi è il fatto che l’aspetto decisionale proprio dell’IA è un qualche cosa che avviene in modo imperscrutabile, cioè il modo in cui una rete neurale profonda (a più livelli) opera (ad esempio come riconosce un oggetto, o come seleziona delle correlazioni su un insieme di dati sulla base delle quali prende poi delle decisioni sul comportamento di un determinato utente) è un qualcosa che a noi, come agli stessi specialisti e programmatori, resta totalmente opaco.

Queste correnti della psicologia moderna, con le loro ricadute applicative, hanno dunque contribuito in modo sostanziale a determinare il tipo di essere umano adatto ad essere gestito dalla fisica sociale (combinazione di sociologia comportamentista e big data ricavati da dispositivi indossabili e distribuiti e diffusi in varie forme, che si propone di cogliere e guidare la realtà sociale senza mediazioni, aderendo per così dire alla superficie dei comportamenti come un abito smart in grado di produrli ed anticiparli) e all’uso massivo dell’IA di nuova generazione. La rivoluzione digitale non solo è compatibile con, ma necessita di un essere umano non solo atomizzato ma anche ridotto ad esecutore di comportamenti sempre più standardizzati e perciò gestibili in forma algoritmica.

Similmente ad altre trasformazioni tecnologiche del passato, quella digitale determina anch’essa un esperimento che coinvolge direttamente, modificandola, la stessa natura di animale politico (nel senso di relazionale) dell’uomo, ma lo fa in una maniera molto più profonda, pervasiva ed esponenziale rispetto a quelle del passato, a causa della sua caratteristica capacità e potenza di calcolo sovrumana. Ed in effetti, la fonte principale di incertezza che può rendere inefficace un sistema di controllo e previsione basato su grandi quantità di dati è proprio l’elemento umano, soprattutto nelle sue attività sociali e nella dimensione dell’azione, ovvero nel prendere l’iniziativa in direzioni inaspettate, nell’entrare in rapporto diretto con altri uomini, nella creazione del nuovo, nella capacità di produrre vicende e storie in grado di illuminare di significato l’esperienza.

All’ordine costituito ed ai suoi strumenti tecnologici di controllo, dunque, è indispensabile creare un ambiente il meno imprevedibile possibile, un ambiente stabile e non modificabile. Infatti, per dirla con le parole del matematico e filosofo Stefano Isola, «gli algoritmi complessi funzionano bene in situazioni le cui variabili siano ben definite, controllabili, e soprattutto stabili nel tempo. Solo in queste circostanze l’elaborazione di grandi quantità di dati, necessariamente riferiti al passato, può essere efficace per riconoscere o predire cose ed eventi del futuro. Dunque, la strada per rendere efficaci prestazioni al momento inaffidabili dell’IA a causa dell’instabilità dell’ambiente è quella di indurre forme diffuse di adattamento: rendere l’ambiente in cui opera sempre più stabile, e tutti i processi che vi avvengono, tra cui il comportamento umano, sempre più prevedibili».

Se quindi la poesia della cibernetica prima e dell’IA poi è quella di mettere buon ordine nel mondo governando l’incertezza, la prosa è invece rovesciata: per poter funzionare adeguatamente, l’IA ha bisogno di un mondo ordinato e sincronizzato. Si compie così il rovesciamento tra utilità della tecnica e utilità per la tecnica, ovvero la tecnicizzazione della vita. In sintesi, è una sorta di risposta audace ed arrogante alla crisi del progetto di matematizzazione delle scienze sociali. Dal momento che, come ormai sembra disconosciuto solo dallo scientismo più becero, i modelli matematici non riescono a catturare ragionevolmente una realtà fenomenica in cui intervengono le facoltà di giudizio e di azione umane, e, in particolare, il programma d’imitazione artificiale della mente non ha avuto successo, allora si inverte la rotta e si cerca con tutti i mezzi di rendere la realtà stessa aderente agli algoritmi ed ai relativi modelli e schemi matematici.

Inoltre, in un ambiente così stabile e sincronizzato è ovvio che il futuro risulterà compresso sul presente: l’IA occulta ciò che potrebbe avvenire per mostrare solo ciò che è già dato, anche se deve ancora avvenire. All’opposto della vulgata pubblicitaria che accompagna ogni nuovo dispositivo intelligente, ogni innovazione, puntualmente dipinta come portatrice di nuove potenzialità per l’esperienza umana, stiamo assistendo all’annichilimento sistematico della potenzialità e della possibilità che in futuro possa avvenire qualcosa di diverso da ciò che abbiamo già adesso. E’ la sublimazione, sotto forma di necessità ed ineluttabilità tecnoscientifica, dell’ordine costituito: l’unico futuro possibile è questo presente!

All’analisi automatica della realtà – una realtà come si è detto ordinata e stabile, opportunamente datificata, ovvero ridotta ad un conglomerato di dati pronti ad essere trasformati in informazioni dotate di nuove forme di valore, non soltanto economico – gli algoritmi fanno corrispondere protocolli d’intervento adeguati e validati de facto. Se, come si dice e come sta sempre più avvenendo, sarà l’IA a decidere come e quando i singoli individui potranno usufruire di servizi, accedere al denaro digitale, acquistare certi prodotti, spostarsi da un luogo ad un altro, ecc., su tali decisioni non vi sarà appello possibile: non solo perché emesse da entità artificiali, che smaterializzando il concetto di responsabilità nell’ordinamento sociale le rende principio di auctoritas e governance post-politica, ma perché saranno sempre di più basate su algoritmi predittivi che anticipano i fatti.

Secondo recenti inchieste, molte assicurazioni stanno cominciando ad usare il riconoscimento facciale come strumento predittivo per decidere se e con quali modalità coprire i clienti in base alla loro propensione a fare incidenti (si direbbe quasi una riformulazione smart di ottocentesche concezioni lombrosiane). La polizia potrà arrestare persone prima che abbiano commesso un ipotetico crimine sulla base di anticipazioni algoritmiche, evidentemente non contestabili (in Italia è stato denominato Giove il nuovo sistema di polizia predittiva, basato sull’IA, a cui sta lavorando il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno dal 2020).