Fuoco ai cavalli di frisia

La violenza che i potenti e i loro servi infliggono alle parole riflette la violenza ch’essi esercitano sui loro simili, sui viventi e sulla natura. Per questo chi avverte nei propri sensi e nel proprio spirito le ingiustizie del mondo è esposto alle ferite che gli provocano quotidianamente le false parole. Eppure quelle ferite – veleno e medicamento insieme, come suggerisce la parola greca phármakon – sono anche delle feritoie da cui guardare un altro orizzonte.

Mi ricordo ancora il fastidio fisico che provai anni fa, a Milano, nell’imbattermi in un cartellone pubblicitario che diceva: «e il naufragar m’è dolce in questo yogurt». Quanto intensamente avrei desiderato prendere a schiaffi il pubblicitario responsabile di una simile indecenza commessa ai danni del mio amatissimo Giacomo… Un sentimento simile l’ho provato qualche settimana fa nell’udire in televisione Calenda sostenere le bombe della NATO e definirsi contemporaneamente «gobettiano». Ma quella ferita – il giovane, intransigente Piero così impunemente calunniato… – mi ha aperto una feritoia su un’altra storia. Raccontarla sarà un mio sibilo di solidarietà verso chi in questi giorni si sta giocando la vita.

Tanto tempo fa ho conosciuto davvero un «gobettiano», prima tramite le sue parole e poi di persona. 1990: il «liberal-socialista» e «nonviolento» Gianni Buganza era da poco uscito dal carcere militare di Peschiera del Garda, dov’era stato rinchiuso in seguito al suo rifiuto degli obblighi di leva. In quel carcere aveva scritto una Lettera ai miei coetanei (e oltre), che ho letto e riletto non so quante volte. Trentatré anni dopo, trovo ancora scolpite nella mia memoria le parole con cui egli vi definiva l’alibi del Numero e della Forza dietro il quale ci si nasconde per non agire in prima persona: «uno dei tanti, innumerevoli cavalli di frisia che presidiano le ampie zone deboli del nostro decidere».

Eravamo, all’epoca, una manciata di antimilitaristi – quasi tutti anarchici – ad aver scelto l’«obiezione totale» verso la leva obbligatoria. Ci ritrovavamo assai spesso in assemblee e altre iniziative, il che diede vita in diversi casi a una profonda amicizia.

«Il palingenetico»: così Gianni il «gobettiano» chiamava l’anarchico Alfredo Cospito. Dietro quel nomignolo affettuoso e un po’ canzonatorio – che Alfredo accoglieva con un misto di ironia e di orgoglio – c’era una profonda verità. Perché «palingenetico»?

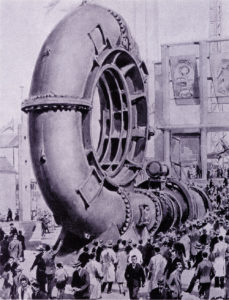

Come suggerisce l’etimologia (pálin, «di nuovo», e génesis, «generazione»), la palingenesi è una «rigenerazione», un «nuovo inizio», ma anche una «ricapitolazione». Nella dottrina degli Stoici, che ne ricavano l’idea soprattutto da Eraclito, la palingenesi è la ricostituzione dell’universo dopo che il fuoco l’ha distrutto. Quest’idea, ben presente nell’orfismo e nel pitagorismo, sarà poi trasfigurata dal cristianesimo delle origini e tenacemente combattuta dalla Chiesa. Se per gli Stoici la rigenerazione-restituzione del mondo è un evento ciclico – preceduto ogni volta da una conflagrazione dell’ordine cosmico –, nel cristianesimo primitivo essa coincide con l’avvento del Messia, cioè con una rottura storica definitiva. Una rottura talmente radicale da ricapitolare e insieme redimere l’intera Storia. La palingenesi, secondo Origene di Alessandria, è proprio il momento in cui tutte le creature vengono reintegrate nella pienezza del divino, compresi Satana e la morte. Come si dice, un vasto programma. Rovesciato sulla Terra e «passato come un ferro rovente» nella materialità dei rapporti umani attraverso la teoria e la pratica della rivoluzione sociale.

Mentre gli storici liberali e conservatori hanno lavorato anche di domenica per addossare al «mito palingenetico» ogni nefandezza del Novecento (a tirar troppo la corda, come noto, gli sfruttati diventano «totalitari»…), il concetto di palingenesi ha trovato fortuna in altri campi: in geologia è «il fenomeno per cui, nelle zone profonde della litosfera, rocce già solidificate ritornano allo stato fuso»; in biologia, la teoria secondo cui l’ontogenesi di ogni individuo (cioè il processo di sviluppo da embrione a organismo) ricapitolerebbe tutte le fasi di evoluzione della specie. In questo zigzagare tra le discipline, alcuni elementi ritornano: temperature di fusione, rapporto tra ricapitolazione e rigenerazione, confine incerto tra arresto del tempo e restituzione del passato…

Palingenesi in senso etico ed esistenziale è ciò che attraversa per intero la vita e l’opera di Carlo Michelstaedter. Se il cieco attaccamento all’esistenza accelera il tempo nell’ansia del futuro, l’individuo persuaso lo arresta nell’attualità, raccogliendo in un punto la propria volontà diffusa, «finché egli faccia di sé stesso fiamma».

Eccoci qui, con un compagno prigioniero che ha superato i settanta giorni di sciopero della fame – un chiodo fisso conficcato nelle nostre giornate.

Non è forse «palingenetico» raccogliere una vita di lotte tutta in un punto: quello in cui il nemico vuole cancellarla? Non è palingenesi fondere con lo spirito ogni residuo cavallo di frisia che presidia le ampie zone deboli del proprio decidere?

Scrisse il poeta: «Io posi li piedi in quella parte della vita di là della quale non si puote ire per desiderio di ritornare».

Comunque finisca questa storia, indietro non si torna.