La società stretta

Scarica l’articolo in pdf: La società stretta (3)

Tutto ciò che si può fare per mettere la vita in sicurezza e garantire la nuda esistenza biologica deve essere fatto. Qualsiasi strumento tecnologico che lo permetta (con tutti gli «obblighi e divieti segreti» che comporta) deve essere utilizzato. Chiunque non accetti di sottoporvisi, rivendicando la propria libertà contro i protocolli e l’imprevisto contro il dispotismo della «razionalità securitaria», è un irresponsabile e un criminale che deve essere isolato dalle persone «civili», legittimate a farne bersaglio di tutto il loro «odio cortese». Quando la Sicurezza si impone come valore assoluto (travolgendo ogni altro valore e bisogno), il tecnicamente possibile diviene obbligatorio, e il bisogno di sicurezza si rovescia in terrore, minaccia e sopruso.

Questo scrivevo qualche anno fa (riprendendo una grande intuizione di Leopardi e contaminandola con Franco Fortini, Günther Anders e Ted Kaczynski), sul numero 6 della rivista anarchica “i giorni e le notti” (febbraio 2018). Ebbene, che cos’è l’attuale mostrificazione di chi non si vaccina se non odio cortese allo stato puro? E cos’è l’attuale Emergenza, se non la presa assoluta della Sicurezza (declinata, non casualmente, in versione sanitaria) su ogni altra esigenza di vita? E cosa ha consentito il confinamento dei sani, se non gli obblighi e i divieti segreti contenuti nel “tampone” (su cui si è fondata la neo-definizione di “malato asintomatico”, e che ha prodotto più o meno “positivi” a seconda dei criteri adottati dalle istituzioni)? Se quando stendevo questo brevi note non potevo certo prevedere ciò che avrebbe travolto le nostre vite a partire dal 2020, sentivo già serrarsi le maglie di una società sempre più «stretta». Se è stato un virus a farne scattare la molla, è perché la trappola era predisposta. Buona lettura. (D.S.)

La società stretta

…Gli oppressi

sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli

parlano nei telefoni, l’odio è cortese, io stesso

credo di non sapere più di chi è la colpa.

Scrivi, mi dico, odia

chi con dolcezza guida al niente

gli uomini e le donne che con te si accompagnano

e credono di non sapere.

(…) La poesia

non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi.

Franco Fortini, Traducendo Brecht

Fino all’altroieri

In un opuscolo anarchico uscito non molti anni fa, a proposito delle politiche di Sicurezza, un anonimo “amico di Winston Smith” esordiva con queste righe: «Che sia in corso una mutazione non solo sociale, ma anche culturale e umana, pensiamo non possa sfuggire a nessuno.» Tornando su questi temi, mi chiedo se oggi sarebbe adeguato un simile incipit e se esso non sarebbe, per dirla con Anders, qualcosa di già “antiquato”. La mutazione dell’essere umano in homo securitarius è già più che avanzata e una buona parte dei nostri contemporanei sono già divenuti adulti in un mondo dove la Sicurezza è non solo in cima all’agenda dei vari partiti politici, ma è diventata il primo dei valori sociali. Sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, telecamere di sicurezza, guida sicura, sesso sicuro e persino “diritto alla Sicurezza”. Se, come dicevano gli aborigeni della Polinesia, il leopardo non può uscire dalla propria pelle, può allora l’essere umano uscire dall’orizzonte di vita, pensiero e linguaggio in cui è cresciuto? Chi ha vent’anni oggi, può concepire il mondo dell’altroieri, il mondo di prima dell’avvento dei cellulari, dei computer, della videosorveglianza e dell’esercito a ogni angolo di via? E siamo certi che questo mutamento, avvenuto in un paio di decenni, oggi non sfugga proprio a nessuno?

Forse non sta nascendo, ma è già nato un nuovo tipo umano a cui non importa niente della propria libertà, perché la sola esigenza che gli è stata insegnata come prioritaria è quella di essere protetto. Forse homo securitarius ha già preso i primi sacramenti, si è sposato e sta mettendo al mondo altri normòtipi della sua stessa pasta: esseri perennemente terrorizzati e malcerti, addomesticati a temere la propria ombra, teneri con i boia e confortati dal manganello.

Nel 1999, mentre l’Italia era impegnata in quella guerra alla Jugoslavia che ne preannunciava molte altre, una campagna mediatica orchestrata attorno a alcuni omicidi a Milano portava al primo pacchetto-sicurezza, con l’introduzione dell’arresto in flagranza differita che i “movimenti” avrebbero presto sperimentato sulla propria pelle; parallelamente, nelle città, venivano installate le telecamere a 360 gradi. La mattanza di Genova e l’11 settembre avrebbero semplicemente dato la stura a un processo che era già cominciato. Per chi scriviamo, dunque? Si tratta forse di suscitare uno sguardo fuori tempo, laddove nel nostro tempo la libertà ha sempre meno spazio.

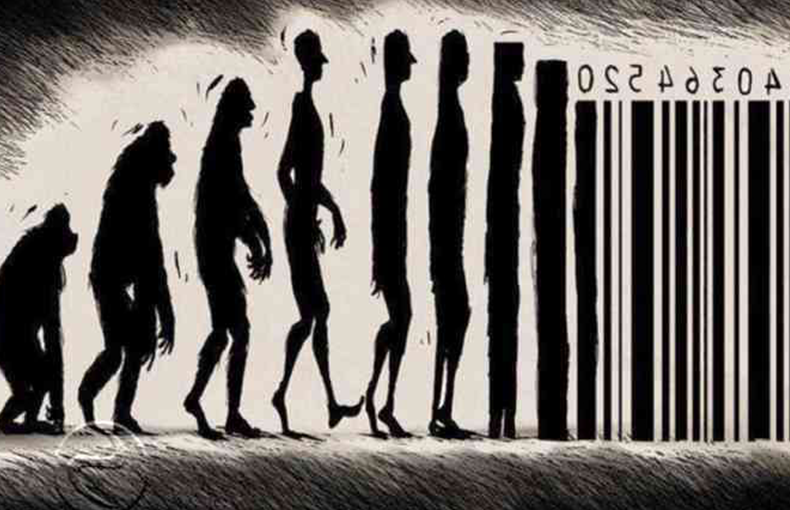

Negli anni venti dell’Ottocento, Giacomo Leopardi penetrava la storia umana con un’allucinazione che aveva poco di storico e molto di profetico, gettando alcuni bagliori sui misteri del nostro odio cortese. Da quando l’essere umano s’era allontanato dalla «scarsissima e larghissima società che la natura gli aveva destinata», società occasionale e sporadica che «durava quanto il pericolo, come i cavalli si stringono insieme in una ruota, ove ciascuno resta coi piedi di dietro al di fuori, per difendersi dal lupo»; da quel momento era nata una società «stretta», «così unita, ristretta, precisa e determinata da tutte le parti», la quale, poiché vengono a trovarsi «in gravissimo conflitto gl’interessi e le passioni, a causa della strettezza e vicinanza», non può che «eccitare (…) tutte le specie e nuances dell’odio verso gli altri», trasfigurate però nelle forme delle convenzioni e delle buone maniere.

Oggi, tra le altre cose, si odia come non mai; e se questo odio, opportunamente attizzato, può prendere le forme del pogrom, il più delle volte si odia con cortesia, per cortesia, in nome della cortesia. Si odiano gli scortesi: gli stranieri per il loro cattivo odore e per il loro vociare scomposto – potrebbero lavarsi di più e urlare di meno; i senza-tetto per la loro sgradevole visione – potrebbero cercarsi una casa; i giovani che schiamazzano a tarda notte – potrebbero dormire come noialtri; il tipo che ci fuma accanto, foss’anche all’aria aperta – potrebbe farlo da un’altra parte; e infine l’essere umano che ci sfiora per strada, sul bus, in coda – potrebbe non esistere, o per lo meno ridurre al minimo la propria presenza. Odiatori cortesi, rifuggiamo dalla violenza, almeno finché non si presenta una occasione buona e facile, e cortesemente ci rivolgiamo alla polizia.

Se anche ci fa ingoiare a ogni passo tutta una catena di umiliazioni, la società della merce e dell’autorità ci garantisce – previo pagamento – almeno una cosa: di stare comodi e tranquilli, sicuri da ogni turbamento. Se nella narcosi d’un’esistenza ad aria condizionata ogni fremito di vita si trasforma in minaccia, allora questo singhiozzo stremato può ben trasformarsi in un reato. Più la società si stringe e più l’imprevisto, questa linfa sfuggente della libertà, viene assorbito dal codice penale.

«Stretti in social catena»

Le società umane si costituiscono per vari moventi. Per cercare di orientarci, potremmo ridurre questi a due categorie: da un lato «quello di soccorrersi scambievolmente nei bisogni», ovvero accrescere la capacità umana di godere la vita su questa terra; dall’altro difendersi dai pericoli: le insidie del bosco, degli animali, dei cataclismi, degli altri gruppi umani. Al fondo della società c’è l’istinto umano all’autoconservazione e il suo rovescio inseparabile: la paura. «Il cieco attaccamento alla vita diede forma alla società» diceva Michelstaedter nel suo greco fuori tempo. Ma una volta che la sostanza originaria della società, «la cospirazione degli individui al loro proprio bene», viene persa a vantaggio d’una pletora di norme impersonali, il movente reale della paura si trasforma nel suo fantasma. Anziché lenire il terrore, la società ce lo inocula a dosi massicce. Si teme chi ci governa, con la sua facoltà di prendere decisioni anche irreversibili che si concretizzano in polizie, tribunali, galere e armi di distruzione di massa; ma si teme soprattutto di non essere governati, perché fuori dall’organizzazione statale non si vede altro che una selva a tinte fosche. Abituati alla catena, pensiamo di camminare grazie ad essa e non suo malgrado, diceva un vecchio compagno. Se la nostra carne urla, straziata dall’acciaio, invochiamo più catene, o se del caso catene migliori.

L’ultima forma della catena sociale è quella tecnologica, che porta questo intreccio di paura, sottomissione e spersonalizzazione alle estreme conseguenze. Come è stato notato da più parti, la tecnologia non è un semplice strumento che si può o meno decidere di utilizzare, perché ogni innovazione modifica il nostro modo di vita. Pensiamo ad esempio a quanto è difficile oggi sopravvivere senza automobile, cellulare o computer: riusciremmo a trovare lavoro senza inviare curriculum via e-mail? Quanti ci assumerebbero, ormai, sapendo che non siamo permanentemente contattabili? O che non abbiamo l’automobile, se troviamo un posto a molti chilometri di distanza? Il ragionamento vale anche al contrario. Quanto ha contribuito la diffusione dei cellulari alla precarizzazione del mercato del lavoro? Era pensabile, prima, sapere se avremmo lavorato l’indomani mattina con meno di ventiquattr’ore di preavviso?

Ogni tecnologia, notava Günter Anders, porta con sé «obblighi e divieti segreti». Nessuno ci obbliga esplicitamente a dotarci di un telefono mobile: ad imporcelo è semplicemente il bisogno di sopravvivere in un mondo che cambia per impulso d’una minoranza di tecnici specializzati. Ma se le conseguenze della tecnologia nel piccolo della nostra vita quotidiana sono già enormi, i suoi effetti in grande, sul complesso della società umana globale, sono semplicemente assoluti. Quando una società funziona in virtù di tecniche iperspecializzate e interconnesse anche a centinaia di migliaia di chilometri, la facoltà degli individui di dare direttamente forma al proprio mondo è azzerata, mentre le decisioni dei dirigenti diventano sempre più incontrollabili e irreversibili. Il senso della questione sociale si riduce a problema tecnico; uscendo dalla misura umana, la domanda su come, con chi e a quali fini organizzarsi diviene incomprensibile; la sua incomprensibilità genera e accresce il terrore. Più gli individui sono terrorizzati, più sono dominabili; più vengono dominati, e più cercheranno sicurezza all’interno della macchina sociale. Divenendo totalizzante, il logos della tecnica si fa anche norma esplicita, fino a trasformarsi sempre più spesso in legge.

La razionalità securitaria

In uno scritto del 1971, mentre analizzava un saggio sul controllo del comportamento dello psicologo Perry London, Ted Kaczynski notava: «London sostiene che il controllo del comportamento potrebbe essere imposto dalla società in certe aree. Per esempio, egli suggerisce che la gente potrebbe essere indotta ad aborrire la violenza (…). Ma il crimine violento non è una significativa causa di mortalità se confrontata con altre cause. Molta più gente viene uccisa in incidenti d’auto che per atti criminali volenti. Patrocinerebbe quindi London l’eliminazione psicologica di quelle personalità che sono inclini ad essere disattente nella guida? (…) l’introduzione dei controlli psicologici in alcune aree (…) sarà il trampolino di lancio per la successiva introduzione di controlli in altre aree». Ragionamento ineccepibile, perché coglie l’essenza della macchina sociale. Prima che l’ingegneria genetica e comportamentale invada la nostra vita, programmandoci già in fasce in un’immensa fabbrica della riproduzione, chiediamoci quanto questa razionalità securitaria non sia già presente. Si prenda, ad esempio, la patente a punti, o le severe norme contro l’ubriachezza al volante. È incontestabile che queste leggi scoraggino la commissione di incidenti stradali anche gravi, e tuttavia quanto influiscono sulla nostra esistenza in termini di controllo e militarizzazione del territorio? Quanto ci abituano ad avere in permanenza il fiato dell’autorità sul collo, a convivere con fermi ed esibizione dei documenti?

Un altro esempio di questa logica, ma se vogliamo più contestabile, è quello della raccolta differenziata. Da un punto di vista ecologico, è evidente che il problema dei rifiuti è generato da una produzione di merci fuori misura, completamente slegata dalle esigenze umane, cui si accompagna una proliferazione assolutamente insensata di imballaggi. Chi ha vissuto il mondo dell’altro secolo ricorda quando esisteva ancora il vuoto a rendere del vetro, poi sostituito dalla diffusione universale della plastica. Ed è altrettanto evidente che la fusione e rifusione a catena dei materiali è un processo inquinante ed energivoro, in un pianeta dove il fabbisogno energetico, con il suo pestilenziale consumo di carburanti fossili e la sua proliferazione nucleare, è uno dei principali problemi ecologici. Ma chi se ne frega, in fondo? Alla buona coscienza dei cittadini basta ripetersi di fare almeno “qualcosa”, il “meno peggio”, di fronte al disastro in corso. I dirigenti, dal canto loro, si fregano le mani: l’imposizione della raccolta differenziata è un ottimo pretesto per schedare gli individui con i badge elettronici, per installare nuove telecamere, per educare i cittadini a differenziare la spazzatura, per farli lavorare gratuitamente per le industrie, per multare chi sgarra; infine, last but not least, il riciclaggio è pure una fonte di profitto per le aziende del settore.

Lungi dal creare una società più armonica, la proliferazione delle norme produce semplicemente degli individui più addomesticati all’insensatezza. Come in 1984, «ciò che viene perduto non è la possibilità di commettere atti proibiti, ma la possibilità di agire senza preoccuparsi del potere» (Pierre Bourlier).

Altri esempi sono forniti dalle cosiddette “questioni di genere”, di cui si parla molto ultimamente, nei “movimenti” come nei palazzi. Senza voler sottovalutare la delicata e immensa questione del patriarcato (ma non è certo questa la sede per affrontarla nel suo complesso), si avverte in giro un approccio spesso più repressivo che liberatorio a queste tematiche. Dal “politicamente corretto” che deforma il linguaggio, con una “lingua inclusiva” piena di slash e asterischi che fa somigliare certi testi a dei bollettini dell’Inps, si arriva spesso a una “nuova” normazione dei corpi e dei comportamenti in senso stretto. Così, se in certi paesi del Nord Europa le amministrazioni comunali vietano di sedere sugli autobus a gambe larghe – perché sarebbe sessista e in più toglierebbe spazio agli altri passeggeri –, nel “movimento” berlinese è ormai un tabù, per gli uomini di nota fede eterosessuale, passare una serata danzante a torso nudo, poiché si tratterebbe dell’esibizione di un privilegio maschile. Per non parlare poi degli assurdi a cui giungono alcuni ragionamenti sul tema del consenso sessuale, laddove in certi ambienti queer e femministi c’è chi trascorre la serata appuntandosi sul petto un disco verde o rosso, a manifestare la propria disponibilità o indisponibilità a un approccio. Cose che fanno tremare le vene ai polsi, pensando alla riduzione che l’umanità sta piano piano operando su se stessa, rinchiudendosi in un linguaggio binario che ricorda troppo da vicino quello dei calcolatori elettronici. Anziché affrontare in modo umano dei problemi umani – sforzandosi di liberarsi dagli schemi sopraffattori di questa società attraverso la sensibilità e la reciprocità, e accettando il carattere problematico e sfuggente di queste – ci si affida ai protocolli, si cerca in essi quella sicurezza che non si può ottenere se non perdendo la libertà, si confinano i corpi in una sorta di isolamento protettivo.

Nel mondo blindato dell’industrializzazione totale, divieti segreti ed espliciti si alternano senza posa. Questa società sovrasocializzata serra le sue maglie come un Proteo dalle mille forme, facendo guerra all’imprevisto a colpi di vecchi e nuovi prodotti, leggi e sofismi morali. Più che le norme, ad essere “segreto” è il loro senso. Ma dietro questa razionalità tanto autoevidente e sicura di se stessa, uno spirito lucido può ancora riconoscere il suo fine: il dominio.

Dino Smith