Surgelati

«Realizzati in laboratorio dei circuiti genetici in grado di riprogrammare le piante in modo estremamente mirato e preciso, come se fossero computer, spingendo solo alcune cellule a svilupparsi diversamente: li hanno messi a punto ricercatori dell’Università statunitense di Stanford, con l’obiettivo di aiutare le piante a adattarsi meglio ai cambiamenti climatici, migliorando ad esempio la loro capacità di assorbire acqua e nutrienti. “I nostri circuiti genetici sintetici ci consentiranno di costruire radici o foglie molto specifiche, per capire cosa è ottimale per le difficili condizioni ambientali che sappiamo stanno arrivando”, afferma Jennifer Brophy» («Ansa» del 14 agosto 2022).

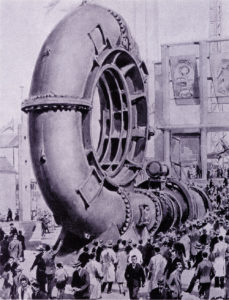

«Quando la natura era immortale, l’umanità non aveva bisogno di questi guardiani. Ora che l’economia, per far spazio alle sue rovinose monocolture, ha fatto sparire dalla superficie del globo la singolare fantasia dei bestiari e dei botanici, di cui la vita non può fare a meno; […] ora ch’essa ha stoccato nelle sue celle frigorifere semi, pollini, talee, ovuli, liquidi seminali, codici genetici, allo scopo di ricreare a proprio completo piacimento una natura semplificata, più razionale e insieme più produttiva grazie ai brevetti dei trust delle biotecnologie, l’umanità è diventata il suo mercato prigioniero: lo si vede da quando le contraffazioni grossolane e i metodi d’incarcerazione dell’economia hanno dissolto le resistenze organiche, o il fluido vitale, o che so io, degli uomini, gettati nudi in mezzo ai virus, ai cancri, alle infezioni e agli scompigli nervosi; da quand’essa mostra loro in televisione i laboratori in cui i suoi computer assistiti da indigeni in camice bianco cercano i vaccini, le molecole nuove, i cereali transgenici o le macchine per ricostituire l’acqua potabile […] che solo le sue scienze astrattive possono scoprire. [Per questo fatto stesso] la sopravvivenza collettiva si trova immediatamente subordinata al buon funzionamento del macchinario mondiale in cui tutti questi mezzi s’intrecciano inestricabilmente; in maniera assai simile al cibo surgelato che non sopporta alcuna interruzione nella catena del freddo» (Baudouin de Bodinat, La vie sur terre. Réflexions sur le peu d’avenir que contient le temps où nous sommes, 1996).

Il linguaggio è brutale perché la realtà che descrive lo è ancora di più.

Il progetto del capitale d’incarcerare nel suo mondo la natura e la specie umana è andato di pari passo con la potenza tecnica di renderlo inappropriabile da qualsiasi movimento rivoluzionario degli spossessati. Ecco la questione decisiva del nostro tempo. Questo abnorme accumulo di mezzi di guerra – dal quale può discendere indifferentemente la sterilità dei campi o una catastrofe nucleare – rende ogni giorno più aleatorio il vecchio calcolo borghese su costi e benefici, e più ignoto il salto collettivo per evadere dal carcere-capitale.

Tale progetto totalitario non avrebbe mai potuto raggiungere i suoi innegabili successi se i mezzi d’incarcerazione non fossero stati salutati come neutri, quando non come emancipatorî, dalla parte preponderante del socialismo storico. E non da oggi, se nel lontano 1946 un critico come Dwight Macdonald – in La radice è l’uomo – postulava la necessaria rottura tra i radicali e i progressisti. La piena conferma – se mai ce ne fosse bisogno – è arrivata in modo persino sfacciato con il collaborazionismo che una pletora di sedicenti antagonisti ha dimostrato nei confronti dello Stato e della tecno-industria durante la «guerra al virus».

Ecco allora i due gesti preliminari a ogni progetto di scarcerazione individuale e collettiva: tracciare un solco con tutti i progressismi; diradare le nebbie delle astrazioni tecno-economiche (e delle fumisterie post-moderne) per porsi lucidamente il problema delle basi materiali dell’autonomia e della libertà. Affinché nell’urto insurrezionale necessario ad abbattere le mura del carcere si abbozzino le condizioni per non farsi arrestare di nuovo. Eventualità a cui gli evasi, come noto, riescono a sottrarsi solo se sanno dove andare e come sopravvivere da fuorilegge.

Non si tratta di discettare – come diceva con sarcasmo quel tale – sulle «osterie dell’avvenire», ma di accordarsi su cosa non è un cibo che sappia di libertà.

Il punto chiave dei surgelati, infatti, non è il poco gusto o le scarse virtù nutritive che possiedono, ma il macchinario da cui dipende chi è costretto a mangiare solo quelli. Esaurite le carte della repressione e dell’invito politico a desistere, è sempre lì che ci aspettano i guardiani del carcere.