L’eresia delle eresie

L’eresia delle eresie

Pubblichiamo questo testo uscito nel numero 6 (febbraio2018) della rivista anarchica “i giorni e le notti”, tradotto a sua volta da un lungo saggio di Pierre Bourlier su 1984 di George Orwell apparso con il titolo La nostra comunità viscerale sul numero 11 (maggio 2014) di «Notes et morceaux choisis».

«Niente è razionale là dove non c’è alcun contatto fra gli animi»; «Restare umani, non è aggrapparsi alle formule con le quali illustri predecessori hanno definito la dignità umana, bensì mantenere il contatto vivente con gli altri». Dovremmo forse sottolineare la terribile attualità di simili assunti? Forse mai prima nella storia si è registrata una così gigantesca scomparsa del senso comune – e dei fatti su cui esso si forma e si esercita – come all’epoca del Covid-19. La verità non è separabile dal contatto con il mondo e con i propri simili. Essa scompare se il Potere riesce a rinchiudere i cervelli «in un barattolo di vetro», a separarli in una «solitudine chiusa» (Orwell).

Nell’isolamento non crescono solo la paura e l’angoscia, ma si aggravano due condizioni che procedono sempre di pari passo: l’insensibilità e la stupidità. Servono esempi?

Ciò che interessa Orwell, è comprendere praticamente in che maniera le parole appartengono agli uomini, corrispondono all’espressione della loro vita, e in che maniera queste parole possono al contrario smettere di corrispondervi, diventando strumenti di potere. Pensare ed esprimersi liberamente, con quella «franchezza di relazioni con chiunque è percepito come un uguale» (nel saggio Parole nuove): per Orwell ciò non è una virtù dell’individuo ma una realtà sociale, storica. Non basta che la nostra coscienza morale lo scelga, o che ce ne sia accordato il diritto, è necessario esserne capaci e che le condizioni reali ce lo permettano. Orwell si preoccupa dei processi storici che ci dànno questa capacità e di quelli che la soffocano.

Nella vita ordinaria, in modo spontaneo, gli uomini oggettivano i loro sentimenti e i loro pensieri, si dànno delle parole per condividerli, delle rappresentazioni, delle istituzioni, dei costumi, insomma, delle forme sociali oggettive, espressioni di una vita soggettiva comune. È inevitabile che queste forme talvolta si induriscano, si sradichino dal versante soggettivo, fluido della vita sociale, ed entrino in contraddizione con esso. Ma l’indurimento che descrive Orwell è un processo storico «rivoluzionario»: immischiandosi nei più minuscoli dettagli della vita quotidiana, il potere totalitario espropria gli uomini non solo delle forme oggettive della loro vita, ma delle facoltà di oggettivazione, dei mezzi che essi possiedono di dare forma alla propria esperienza vissuta, di comunicare le loro emozioni e i loro pensieri. Esso sviluppa delle tecniche che finiranno per spossessare il soggetto di ogni capacità di entrare in contatto con gli altri e con il loro mondo: rinchiudendolo dentro se stesso come un «cervello in un barattolo di vetro», in una «solitudine chiusa» (1984).

È la realtà pratica di questo spossessamento che interessa Orwell quando parla della vita ordinaria. Non si tratta di ritrovarvi dei valori popolari o una moralità naturale, ma di comprendere e di riappropriarsi della pratica sociale concreta al suo livello più elementare: come il gesto e la parola permettono agli uomini di vivere insieme.

Per evocare questa capacità pratica di vivere insieme, la nozione di common sense è ben più ricca di quella di common decency. È ciò che Orwell oppone al disastro totalitario durante tutto il suo romanzo 1984: «L’eresia delle eresie era il senso comune». Dobbiamo rendere tutta la sua portata a questa invocazione eretica. E non ridurla ancora una volta a una faccenda di «buon senso», questa sorta di giudizio popolare al quale si fa appello assai spesso in maniera retorica.

L’espressione «senso comune» rinvia al senso in tutta la sua polisemia: sensazione, sentimento, coscienza, significato, via… Contro la tecnicità gergale, affermiamo che una tale polisemia non è una fonte di errore e di confusione, ma contiene l’idea di una unità che ci impedisce di concepire il priapismo analitico, il razionalismo della reificazione, la divisione dell’esperienza umana in compiti sapientemente specializzati. Questo senso è sempre un’eresia per la nostra epoca di progresso, poiché implica di ridare un ruolo di fondazione a delle esperienze giudicate inconsistenti, a delle realtà disprezzate e deformate: a cose che hanno a che vedere con l’amore, il semplice piacere di esistere, il sentimento di partecipare all’eternità, e altre sciocchezze che non hanno spazio nella realtà dei positivisti.

«Senso comune» designa, certo, una capacità di sapere. La lotta per il potere rovina questa capacità, poiché presuppone il ricorso al segreto, alla menzogna, alla falsificazione, sviluppa la falsa coscienza e i ragionamenti ideologici. È necessario per il sovrano impedire ai propri sudditi di conoscere tutto ciò che si oppone ai miti e ai dogmi che giustificano il suo dominio, tutto ciò che macchia il suo regno. Ciò è nella «logica» del potere. Il «Partito» che governa la società descritta in 1984 è semplicemente colui che ha deciso di condurre fino in fondo questa logica, di sopprimere coscientemente e metodicamente il senso comune e di sostituirlo con il «controllo della realtà». Di qui il suo famoso slogan: «L’ignoranza è forza». Il regno del Partito non è un incubo estraneo alla nostra realtà, ma una caricatura destinata a farci comprendere questa logica del potere all’opera nella nostra storia, quella logica che Orwell osservava nel proprio Paese negli anni Trenta. Così come l’immagine di un «cervello in un barattolo di vetro» evoca la «logica» del progresso.

Essere sensati, significa innanzitutto fare uso dei propri sensi. Fidarsi della testimonianza dei propri occhi e delle proprie orecchie, non accettare idee contrarie a ciò che percepiamo. La realtà empirica, gli eventi e i fenomeni che possiamo percepire smentiscono talvolta le affermazioni del potere, svelano i suoi segreti, invalidano la sua ideologia. Per prevenire tale rischio, il Partito lavora a impedire ai propri soggetti di accordare un valore di verità a ciò di cui sono testimoni, ciò di cui fanno essi stessi esperienza: «Il Partito vi diceva di respingere ciò che è evidente ai vostri occhi e alle vostre orecchie». «È impossibile vedere la realtà se non si guarda con gli occhi del Partito».

Il Partito non cerca soltanto di far accettare le menzogne necessarie alla sua politica, ma di spezzare sistematicamente l’attaccamento degli uomini alle loro sensazioni e alla loro esperienza individuale. Esso esige che i suoi membri integrino nel loro funzionamento mentale la sottomissione al punto di vista del Partito, e che tale punto di vista s’installi per davvero fra il loro sensi e la loro coscienza. La menzogna politica diventa uno strumento al servizio di questa sottomissione: il Partito mente per mettere alla prova «l’ortodossia» dei suoi membri, pronto a servirsi di menzogne assurde. Dal momento che Winston Smith, l’eroe del romanzo, rifiuta di rinunciare alla realtà delle proprie sensazioni, la «Polizia del Pensiero» gli ordinerà di vedere cinque dita laddove gliene si mostra quattro, e lo torturerà fino a che il dolore non ve lo costringa.

Quando si tratta di compiacersi nella buona coscienza, il cittadino dello Stato democratico si ferma qui: a denunciare le scandalo della tortura, la follia dei dittatori. Ma la caricatura che Orwell fa del potere va ben oltre. Egli non descrive soltanto come il senso comune viene vietato e punito, ma anche come viene svalorizzato dall’ideologia, e in che modo i soggetti sono resi incapaci di farne uso. Tutto ciò riguarda altrettanto bene i cittadini del «mondo libero». La domanda non è: è vietato?, ma: ciò ha ancora valore? ne facciamo realmente uso? ci interessa ancora?

Essere sensati significa percepire se stessi. Non solo averne il diritto, ma farlo effettivamente, quindi esserne capaci, averne voglia, riconoscerne il valore. Non soltanto ascoltare cosa dicono gli uni e gli altri ‒ che si tratti dei partiti, delle istituzioni, dei professori, dei giornalisti, o più banalmente della gente attorno a noi, dei si dice.

Nella nostra società «illuminata», fiera del proprio approccio obiettivo alla realtà, non siamo incoraggiati a considerare la nostra mera esperienza soggettiva come una fonte di sapere, ma piuttosto a diffidarne in quanto punto di vista povero, distorto, fonte d’errori. Conoscere, si dice, vuole dire staccarsi dalle impressioni soggettive, innalzarsi al di sopra dell’esperienza vissuta, vedere le cose dall’alto, da un punto di vista dominante. L’esperienza individuale è resa inutile dal lavoro degli specialisti del sapere, resa persino obsoleta dal macchinario sempre più complesso ritenuto necessario per osservare il reale. Sono dei professionisti che stabiliscono per noi la conoscenza oggettiva, certificata: ne fanno un oggetto che possiamo accontentarci di ricevere ‒ ciò che si chiama «imparare».

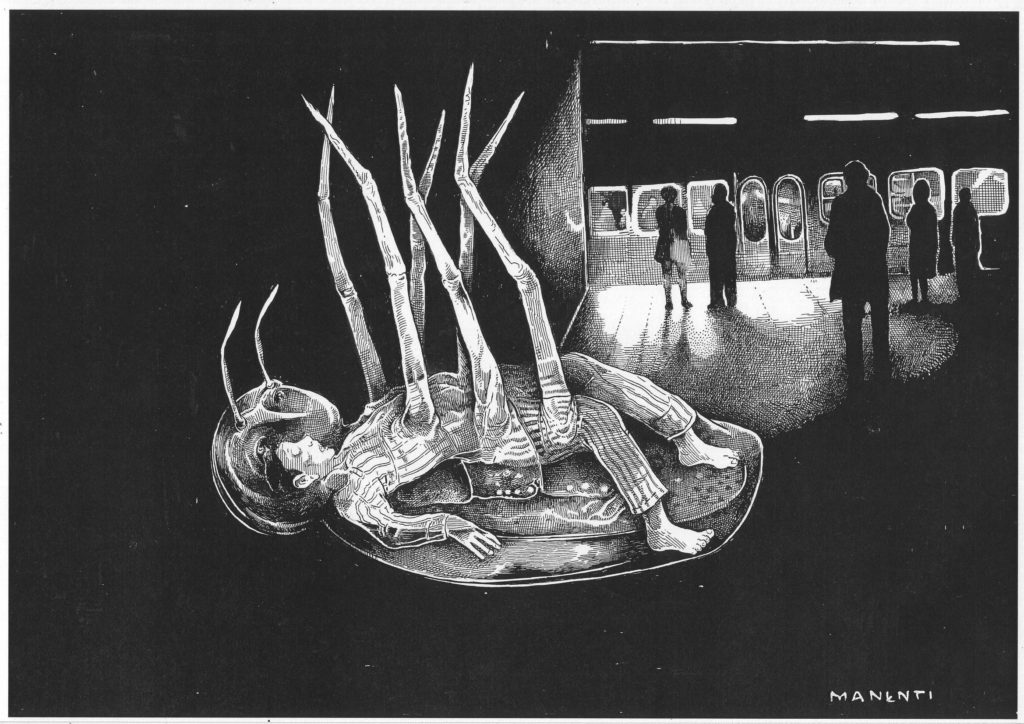

A questo disinteressamento istituzionale si aggiungono i molteplici equipaggiamenti tecnici che ci tengono informati sul corso del mondo senza uscire di casa, connessi agli eventi di cui i nostri apparecchi sono i testimoni. Il progresso dei media industriali, delle telecomunicazioni e dell’elettronica ha materializzato quel barattolo di vetro immaginato da Orwell: una sorta di protesi globale della mente, che derealizza [désoeuvre] e mette distanza. Non dobbiamo più attivare i nostri sensi e entrare in contatto con la realtà. Ci troviamo dispensati dal darci la pena di fare noi stessi esperienza delle cose, allo stesso modo in cui l’auto, il tram o la bicicletta ci evitano di camminare: grazie ai trasporti moderni, questa attività umana per eccellenza è ormai solo una perdita di tempo, un incomodo ‒ oppure uno sport. Come le altre nostre facoltà organiche, i nostri sensi sono addormentati e svalorizzati dalle macchine e dalle istituzioni che pretendono di fare il lavoro al loro posto.

Attraverso il loro funzionamento efficace, questi equipaggiamenti e servizi occultano quella parte delle nostre attività che sono incapaci di riprodurre, e che finiscono col farci dimenticare: le macchine non producono solo un risultato tecnico, ma anche una maniera di fare esperienza della realtà. La loro velocità e la loro direzione s’impongono come la cadenza di ogni attività e il modello della percezione di sé. Così, la riduzione delle comunicazioni ai soli canali audio-visivi è un impoverimenti inconcepibile, che eclissa le altre vie sensoriali: non soltanto i cinque sensi, ma il corpo intero, che percepisce e sviluppa un’intelligenza del suo mondo nella misura in cui è in movimento e in contatto con questo mondo. L’inoperosità indotta [désoeuvrement] delle nostre mani, dei nostri piedi e del nostro ventre ci rende insensati. È significativo che la nostra cultura si caratterizzi per una pratica smisurata della posizione seduta, quella della scuola, della televisione e di un rapporto globalmente burocratico con la realtà.

Conservare il proprio senso comune, significa conservare i propri sensi allo stato di veglia, utilizzandoli effettivamente. È una presenza di spirito e una vivacità corporea, indissociabilmente. Ecco, in modo triviale e ordinario, «ciò che appartiene all’estetica». Ciò significa già, molto praticamente: non vivere seduti, assistiti, collegati a tutti questi dispositivi efficaci, che si tratti di una poltrona confortevole o di una sedia elettrica.

La tortura che mette in scena Orwell non si oppone come sembrerebbe al supposto edonismo della nostra società. Così come la descrive, tale tortura è un mezzo per abbrutire il soggetto, per riempirlo di sensazioni dolorose fino a che ne sia saturo: quando i sensi e la mente sono completamente occupati, questi non possono né fare né percepire alcunché. Non posso più prestare attenzione a ciò che mi circonda giacché tutta la mia attenzione è assorbita dal dolore. Ora, se delle sensazioni piacevoli mi assorbono altrettanto totalmente di quanto faccia la tortura, l’effetto sarà lo stesso: separarmi dal mondo. Una sovrabbondanza di «soddisfazioni» occupa il nostro tempo e le nostre capacità. L’edonismo mercantile che predomina da noi è l’altro estremo dell’abbrutimento. Le nostre sensazioni forti e facili ottundono i nostri sensi, li incrostano, rammolliscono il desiderio che li anima e diminuiscono il nostro interesse per il reale. Il nostro contatto con la realtà diventa dipendente dalla dose che riceviamo*. Allo stesso modo, se i miei sensi non percepiscono altro che dolore, s’induriranno, si chiuderanno per non sentire niente, mentre la mia mente si svierà dal contatto con questa realtà insopportabile.

Nei due casi, lo stesso isolamento fatto di dosaggio e di dipendenza. Nella stanza della tortura, il prigioniero è rinchiuso lontano dal mondo e dai suoi simili, totalmente alla mercé del torturatore e del dolore che gli viene inflitto secondo una progressione misurata, fino alla sottomissione.

È come il fenomeno che l’eroico scienziato riesce a isolare nel proprio laboratorio per strappargli i suoi segreti: estraendolo dal mondo dove si muove ordinariamente, impedendogli di seguire il proprio corso selvaggio, sottomettendolo a diversi utensili e procedure allo scopo di misurare le sue reazioni e di definire una per una le «condizioni oggettive» della sua esistenza, cioè i colpi a cui non può sopravvivere. Il piacere alla cui fabbricazione lavorano le scienze mercantili assomiglia al dolore delle scienze inquisitorial-poliziesche [tortionnaires]: è strumentalizzato secondo questa stessa logica di laboratorio, diventa un fenomeno oggettivo che si produce nell’individuo isolato, un’esperienza che si può quantificare, mettere in scatola e distribuire ‒ in breve, una cosa che si possiede.

È il progresso meccanico ‒ l’industrializzazione di tutti gli aspetti della vita ‒ che realizza la premessa d’autonomia di questa società, equipaggiando gli individui di tutti i mezzi tecnici necessari alla soddisfazione apparentemente immediata dei loro bisogni sotto esperimento. Con la sua auto, il suo frigo, il suo computer e il suo trapano, con il suo supermercato e il suo collegamento alla rete dell’acqua corrente e delle fognature, dell’elettricità, di carburante e di telecomunicazioni, l’uomo emancipato non ha più bisogno di domandare alcunché a chicchessia, ma deve tutto a delle potenze economiche smisurate e tutti i dettagli della sua vita sono gestiti da un’amministrazione in sviluppo perpetuo. Non deve più preoccuparsi di alcuna costrizione naturale, ma la sua creatività e la sua socievolezza si esprimono all’interno di un mondo prefabbricato, dentro forme e quadri predeterminati da logiche di efficacia tecnica, di potere e di profitto.

Controcorrente rispetto a questo «progetto di emancipazione», la riflessione di Orwell colloca la libertà nel fatto di essere visceralmente legata agli altri e alla natura: di appartenere alla pratica del riconoscimento reciproco, di avere i piedi sulla terra e di trovare in questo abbandono alla necessità un appoggio per stare in piedi. La libertà del senso comune non è quella acquisita grazie all’abolizione delle costrizioni naturali, ma quella che esige che ciascuno abbia la possibilità di entrare da sé in contatto con queste costrizioni. Bisogna ben capire ciò che ha di inconcepibile e di eretico oggi una tale libertà.

La «fonte» alla quale Orwell risale non è una fonte perduta nel tempo del mito e dell’infanzia, né proiettata in un avvenire messianico, ma la fonte sempre viva che alimenta i rapporti sociali ordinari: è il semplice contatto emozionale che permette agli uomini di comprendersi.

Questa umanità «non è un’astrazione» dal momento che è una qualità della nostra attività ordinaria, si realizza nell’esperienza che insieme facciamo del mondo, cioè esercitando le nostre capacità ad appropriarcene, a elaborarlo, a goderne e a soffrirne. Essa diventa un’astrazione, un vivere insieme senza contenuto, allorché delle macchine e delle istituzioni agiscono al posto nostro, prendendo in carico le nostre condizioni di sussistenza e determinando per noi le modalità dei nostri rapporti. Non si può averne alcuna visione concreta senza contestare la confortevole distanza che il progresso meccanico scava fra noi e le necessità della nostra vita sulla Terra.

Il senso comune è un’eresia per l’ortodossia scientifica. Poiché implica un’altra razionalità, nella quale, per dirlo in modo crudo, la realtà oggettiva non è indipendente dai soggetti e dai loro rapporti. Evidentemente, il mondo esiste fuori di noi. Ma la realtà oggettiva è un oggetto comune, percepito, riconosciuto e praticato insieme: è l’oggetto di uno scambio, di una comunicazione. Le nostre capacità di pensare, di parlare, di agire tecnicamente sono modellate dall’attività di dare, di ricevere, di restituire. La realtà non è solo l’oggetto dei laboratori e degli scienziati, il mondo delle cose conquistate, chiuse e messe a nudo, spogliate del loro vissuto segreto dallo spirito di analisi, ridotte alla loro disponibilità tecnica. La vera realtà empirica, è quella di cui facciamo esperienza, il contatto vivente, la presenza dei soggetti, l’incontro delle esperienze vissute. Presenza di soggetti singolari e non di un soggetto astratto, universale, istituzionale, di un soggetto di diritto. Presenza empirica, incarnata dalla testa ai piedi, presenza dei cinque sensi, della sensazione, del sentimento, del desiderio, di tutto ciò che ci anima, anche se non ha nome: presenza integrale.

Ciò che c’è di eretico, è affermare in tal modo che la razionalità si radica nella sensibilità, peggio ancora, in una sensibilità comune: ch’essa è costituita da questo legame intimo, viscerale, intuitivo che ci unisce. Niente è razionale là dove non c’è alcun contatto fra gli animi. Comprendere è una gioia. È il sentimento di un’unione a guidare la ragione. Difendere il senso comune, significa riabilitare questa comunità delle sensibilità che il pensiero meccanicista bandisce dal sapere e rimuove nella cloaca dell’irrazionale.

Le autentiche implicazioni della nozione di senso comune non possono che apparire insensate, e persino pericolose, agli occhi dei cittadini normali di oggi, sottomessi alle esigenze dell’oggettività reificata, in preda all’ansia di conservare il controllo di se stessi. La realtà concreta del nostro spossessamento non consiste soltanto nelle armi e negli strumenti del dominio, ma anche nell’abrutimento, nell’indurimento, nell’insensibilizzazione, nell’isolamento e nella paura che caratterizzano la maniera normale di vivere. Se si evita di interessarsi a questo versante interiore della miseria, è probabilmente per conformismo, per attaccamento a questo barattolo di vetro che ci protegge e che ci integra ai costumi maggioritari; ma è anche perché risvegliare la sensibilità significa mettere fine al silenzio che suggella il nostro compromesso con il mondo, esporsi a sentire di nuovo i terrori immensi e le angoscie troppo umane che modellano la nostra vita, e con esse l’insieme degli slanci frustrati che avevamo preferito dimenticare.

Se c’è un bisogno morale proprio della nostra epoca è il bisogno di riprendere contatto con ciò che abbiamo nel ventre e che ci rende umani. Abbiamo certamente bisogno di padronanza di sé, ma più fondamentalmente di percezione di sé, cioè di percezione della vita in sé, dove si trova la possibilità di fidarsi di questo sé come degli altri.

Ciò che c’è da «conservare in un senso rivoluzionario» (Anders), non sono tanto le forme passate di decenza e di umanità, quanto la fonte da cui provengono, la sensibilità che si esprime in esse, la capacità di comprenderci e di riconoscerci attraverso le forme di un’esperienza comune. Restare umani, non è aggrapparsi alle formule con le quali illustri predecessori hanno definito la dignità umana, bensì mantenere il contatto vivente con gli altri.

* Le droghe sono il modello e l’archetipo di tutte le merci, come ricordava Michel Bounan ne Il tempo dell’Aids (1990). Günther Anders, ne «L’obsolescenza del senso» (un testo del 1970 pubblicato ne L’uomo è antiquato, II), scriveva che «l’oppio è la religione del popolo»: le droghe sono utilizzate per «de-moralizzare e de-politicizzare» coloro che, all’Ovest, nei paesi detti capitalisti, sono sensibili all’assurdità della loro società; esse sono già state «sperimentate contro i “dissidenti” e per produrre una “lealtà” incondizionata, come mezzo di normalizzazione. D’altronde è interessante confrontare le tattiche dell’Ovest e quelle dell’Est: mentre qui si aiuta una turba mentale a svilupparsi per sventare una turba politica ed evitare la comparsa di “dissidenti”, là si imprigionano gli oppositori e i dissidenti come dei pretesi malati mentali. Di quale delle due pratiche rallegrarsi di più? Faccenda di gusto».