(it, en, pt) È uscito il terzo numero di “disfare – per la lotta contro il mondo-guerra”

Riceviamo e diffondiamo:

È uscito il terzo numero di “disfare – per la lotta contro il mondo guerra”, dell’autunno 2025.

Per richiedere copie / To request copies / pour demander des exemplaires: disfare@autistici.org

- 56 pagine, 4 euro a copia, 3 euro per i distributori (dalle 3 copie in su)

- 56 pages, 4 euros per copy, 3 euros for distributors (from 3 copies upwards)

- 56 pages, 4 euros par exemplaire, 3 euros pour les distributeurs (à partir de 3 exemplaires)

Scarica il pdf dell’editoriale: disfare_3_editoriale

ENGLISH AND PORTUGUESE TRANSLATIONS OF THE EDITORIAL BELOW

Editoriale

Interrompere il flusso, ritrovare il mondo

Quella avvenuta tra fine settembre e inizio ottobre è stata per certi versi una tempesta perfetta. L’appello lanciato dai portuali di Genova (e raccolto nei porti di Ravenna, Livorno, Salerno, Marghera, Trieste, Napoli…) a “bloccare tutto”, in occasione del tentativo di rompere il blocco navale israeliano su Gaza da parte della Sumud Flotilla, ha visto milioni di persone scendere in strada con l’idea di partecipare a uno sforzo concreto contro il genocidio. Le ambivalenze a bordo si riflettevano nelle piazze – solidarietà internazionalista contro umanitarismo, azione diretta contro rappresentazione, rottura della legge contro proposta costituente, rifiuto della delega contro mediatizzazione, riconoscimento tra sfruttati contro interclassismo – senza permetterne facili e immediate letture. Moti “spuri”, “opachi” – come usano dire gli analisti della politica dall’epoca dei Forconi a quella dei Trattori passando per i No Green Pass – la cui simultaneità e i cui numeri hanno messo in difficoltà il governo, mentre varie componenti della sinistra più o meno istituzionale tentavano di garantirsi uno spazio di rappresentazione[1]. Foschia e strumentalizzazioni, certo, ma nella rottura della normalità si è aperta una breccia per ciò che fino a poco prima sarebbe stato impensabile. Bloccare fabbriche, porti, stazioni, autostrade, aeroporti, scuole, università. Prendersi strade non concesse e scontrarsi con chi le nega. Non più la domanda “perché scendere in strada?” ma, per molti, ritrovarsi in strada senza niente da chiedere, con l’anelito che tutto l’orrore finisca e la sensazione che il tempo d’agire non sia più procrastinabile.

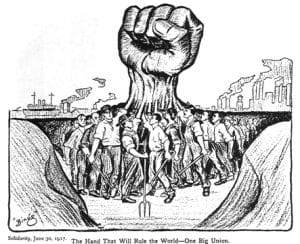

La propaganda ci aveva abituati a pensare alla guerra in Europa come a un fatto novecentesco, ebbene sempre dal Novecento è tornato anche il mito dello sciopero generale, con tutta la forza – e le faglie[2] – che si porta dietro. Centinaia di migliaia di persone sono scese in strada in tutta Europa (in Francia, in Spagna e in Grecia) producendo, volontariamente o no, irregolarità e disallineamenti che – così come nelle manifestazioni di massa che hanno infiammato il “Sud globale” grazie ai giovani no future (p. 41), quelli che rischiano di trovarsi nei prossimi anni di fronte alla prospettiva dell’arruolamento – hanno dischiuso la possibilità di inceppare la macchina del terrore, con un connubio tra azione e non-collaborazione[3]. La pratica del blocco diffuso ha infatti infranto il mortifero ordine costituito secondo un gioco di scomposizioni e corrispondenze: “bloccare per avanzare”, diceva uno slogan dal gusto per l’ossimoro. Scomporre la guerra totale nelle sue ramificazioni determinate – una fabbrica, una strada, un porto, un palazzo del governo, un cavo, la polizia – e, attaccandole, ricomporre il quadro generale dei rapporti gerarchici e mercantili.

Dopo due anni di genocidio in streaming e mentre sul fronte orientale si perpetua la minaccia della distruzione totale che la scienza vuole rendere tecnicamente senza fine[4], quegli istanti – alcuni inaspettati, come l’attacco alla Tech Week e alla Leonardo a Torino (p. 28), altri organizzati e collettivi, come le pratiche di blocco (p. 22) e mobilitazione in diversi snodi decisivi per la guerra – hanno talvolta rotto il tempo della rappresentazione, del diritto, dell’umanitaria banalità del bene che non mette in discussione le strutture del dominio, dell’ineluttabilità. E, contro il mare piatto della rassegnazione, hanno reso palpabile una ritrovata tensione etica.

Disallineamenti e rotture contro la normalità, talvolta dentro e contro gli stessi cortei, capaci di svelare la logistica – scienza e tecnologia la cui razionalità si origina in ambito militare (p. 7) – quale perno centrale nell’organizzazione della guerra totale. L’organizzazione dei flussi, sempre più sofisticata ed ingegnerizzata ed in cui rotte civili e militari si sovrappongono quotidianamente senza soluzione di continuità, presenta al contempo delle evidenti vulnerabilità e diventa quindi potente terreno di lotta antimilitarista, come emerge nelle azioni di anonimi sabotatori disfattisti in molteplici punti del vecchio continente – contro ferrovie, porti e centri di ricerca (p. 30, p. 46).

I recenti blocchi e sabotaggi della logistica di guerra (sia essa di merci, esseri umani o informazioni), assumono un significato ben più profondo di quel semplice “disarmare” la produzione e la tecnologia (affinché continuino ad espandersi per il benessere generale) invocato nelle rappresentazioni della sinistra – la cui storia dice guerra, che si chiami privatizzazione, missione di pace, riforma del lavoro, ordine pubblico o detenzione amministrativa (p. 49). È la vita stessa che giunge ad essere concepita come un flusso manipolabile e ottimizzabile. Per questo interrompere i flussi della guerra può significare mettere in questione tutto, rompendo con la concezione per cui la vita è ridotta a un’entità in tutto analoga alle macchine, che è alla base del tentativo di replicare l’intelligenza umana attraverso i computer – un progetto che fin dai suoi albori è teso all’accrescimento della potenza militare (p. 14). Il concetto stesso di militarizzazione, al netto della condivisibile sensibilità che spesso ne muove l’utilizzo, è fuorviante: esso implica una corruzione o distorsione in senso bellico di conoscenze, tecnologie, istituzioni che sarebbe solo recente o localizzata. In realtà, il tecno-mondo e la guerra – come approfondiamo in questo numero in particolare rispetto alla logistica e all’intelligenza artificiale – sono implicati in un rapporto storico di co-produzione tramite cui si sono dati e si danno forma a vicenda, e condividono le stesse logiche profonde.

La Storia che vorrebbero scrivere i dominatori, nel frattempo, continua a prendere forma. Il conflitto militare sembra sempre essere sull’orlo di precipitare (dalla Polonia all’Iran), mentre la mobilitazione pre-bellica e la complicità autoritaria si rafforza – ad esempio attraverso la caccia ai disertori, oggi braccati in Ucraina dagli stessi droni che li rimpiazzano in trincea (p. 31, p. 33). I BRICS+ – che hanno contribuito a fabbricare la macchina del genocidio (dai droni cinesi e indiani, al petrolio brasiliano, al carbone sudafricano e russo, alla logistica egiziana, emiratina e saudita…) – non rappresentano affatto una “alternativa”; mentre la “pace eterna” sbandierata da Trump in Medioriente è la stessa che viene proposta in Ucraina: tregue traballanti o inesistenti, che prefigurano altri massacri in quella macabra sequenza distruzione-spopolamento/ricostruzione-riordinamento che palesa la continuità tra il piano genocidario e quello di un ordinario sgombero o progetto di riqualificazione urbana. Mentre le alleanze tra Stati assumono sempre più frequentemente geometrie variabili e inestricabili, l’attacco statunitense al Venezuela conferma un vecchio e arcinoto adagio: l’America First comporta innanzitutto il riserrare i ranghi nei “cortili di casa”. Infatti, se in America Latina, dietro la retorica della guerra al narcotraffico (p. 35) si consolida il dominio neocoloniale su materie e corpi considerati strategici per la logistica militare-commerciale, per l’energia, per il dollaro (p. 44), in Europa la bolla del riarmo (p. 11) spinta con retoriche diverse tanto dall’élite sovranista quanto da quella globalista, apparecchia grossi affari per i finanzieri d’assalto.

Il declino del potere occidentale ne svela la ferocia e rende l’incarceramento di massa una realtà, già pienamente visibile a Gaza e in Cisgiordania, nelle deportazioni di migranti negli USA come in Europa, nelle retate in periferia che nelle favelas di Rio diventano carneficine, nella messa al bando di “nemici interni” – terroristi, trafficanti, poveri “cattivi”. Riflettere sul «rapporto di implicazione reciproca tra le forme della carcerazione e le caratteristiche della resistenza» (p. 38) diventa quindi più che mai necessario. Proprio nel momento in cui, a seguito della proscrizione e oltre duemila arresti, i prigionieri di Palestine Action intraprendono uno sciopero della fame, e la presenza della polizia penitenziaria in tenuta antisommossa durante il corteo del 4 ottobre a Roma rende plastica l’immagine del futuro previsto per quella parte di umanità considerata nemica o minaccia, dentro e fuori dalle mura cintate. In questo scenario di guerra, che sia definita ad “alta” o a “bassa” intensità, a difendere le popolazioni dall’abisso non ci saranno Diritti più o meno internazionali, costituzioni, enti sovranazionali, per questo compito «siamo tutto ciò che abbiamo».

Se l’umano è da tempo “senza mondo”, disfare il mondo-guerra – l’orrore che è semplicemente “dato” – significa precisamente (ri)trovare il mondo come intenzione e significato per quella parte di umanità tagliata-fuori o mai ammessa alla Storia della classe dominante. Nel momento in cui, tramite le armi di distruzione totale, si dischiude lo scenario di un mondo-senza-umani, le brecce aperte a settembre e ottobre che si intrecciano all’imprevisto del 7 ottobre ci dicono che è possibile riattivare le storie dei dominati interrompendo il continuum storico del dominio. Come sottolinea il contributo “I compiti dell’ora presente” (p. 5): «Dobbiamo uscire da quello che Riccardo d’Este chiamava “totalitarismo del frammento” (…). Se i nostri privilegi differiscono alquanto in base al colore della pelle, alla classe e al sesso, tutte le nostre vite si riproducono grazie al saccheggio planetario di materie e corpi, foreste e infanzia, sussistenza comunitaria, ghiacciai e cosmovisioni. Dal “Sud Globale” sta arrivando un’inaspettata notifica: materie e corpi sono sempre meno disponibili, poiché il moto-Palestina cita all’ordine del giorno cinquecento anni di depredazioni e di resistenza».

«Di doman non v’è certezza», dice la più grande rivolta carceraria della storia, in Palestina. E come affermano i moti d’autunno, qui come altrove, rifiutare lo spossessamento tecnologicamente equipaggiato e la predazione materiale e spirituale delle nostre vite è forse diventato pensabile.

[1] Limitiamoci qui alla CGIL, che ha proclamato prima uno sciopero il 19 settembre – depotenziando lo sciopero del 22 settembre indetto dai sindacati di base – per poi, senza tema di contraddizione, unirsi allo sciopero generale del 3 ottobre convocato inizialmente da SI Cobas, a rincorsa della propria base.

[2] Secondo la nota riflessione di Walter Benjamin (Per la critica della violenza, 1920) che, riprendendo la critica di Sorel, distingue lo sciopero generale politico – che mira ad un cambiamento nei rapporti di forza tutto interno all’orizzonte dello Stato e del Diritto – da quello proletario, che pone «la questione di una violenza di altro genere», rivoluzionaria perché non ha il fine di impadronirsi dello Stato, ma si manifesta distruggendone l’ordine e la temporalità.

[3] Su cui ci eravamo soffermati nel primo numero di disfare, con l’articolo “Il fuoco di Prometeo”.

[4] Il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik – “uccello delle tempeste” –, testato dalla Russia riattivando la competizione tecno-scientifica globale, può restare in volo a bassa quota per ore in forza del motore atomico.

***

Editorial

Interrupt the flow, rediscover the world

What happened between late September and early October was, in some ways, a perfect storm. The call launched by the dockworkers of Genoa (and taken up in the ports of Ravenna, Livorno, Salerno, Marghera, Trieste, Naples…) to “block everything”, on the occasion of the Sumud Flotilla’s attempt to break the Israeli naval blockade of Gaza, saw millions of people take to the streets with the idea of participating in a concrete effort against the genocide. The ambivalence on board was reflected in the streets – internationalist solidarity versus humanitarianism, direct action versus representation, breaking the law versus constituent proposals, rejection of delegation versus mediatisation, mutual recognition among the exploited versus interclassism – and did not allow any easy or immediate interpretations. These were “spurious”, “opaque” uprisings – as political analysts have been saying since the Forconi, the Trattori, and the No Green Pass protests[1] – whose simultaneity and numbers put the government in a difficult position, while various components of the more or less institutional left attempted to secure a space for political representation[2]. Fog and manipulation, certainly, but in a fracture of normality, a breach has opened up for what until recently would have been unthinkable. Blocking factories, ports, stations, motorways, airports, schools, universities. Taking to the streets without permission and clashing with those who prohibit it. No longer the question “why take to the streets?” but, for many, being in the streets with nothing to ask for, with the yearning for all the horror to end and the feeling that the time for action can no longer be postponed.

Propaganda had accustomed us to thinking of war in Europe as a 20th-century phenomenon, and it’s again from the 20th-century that the myth of the general strike has returned, with all the force – and fault lines[3] – that it brings with it. Hundreds of thousands of people took to the streets across Europe (in France, Spain and Greece), producing, voluntarily or not, irregularities and misalignments which – as in the mass demonstrations that inflamed the “global South” thanks to the no future youngsters (p. 41), those who risk facing the prospect of conscription in the coming years – have opened up the possibility of jamming the machinery of terror, with a combination of action and non-collaboration[4]. The practice of widespread blockades broke the deadly established order by a game of decomposition and correspondence: “blocking to advance”, said a slogan with a taste for oxymoron. Decomposing total war into its specific ramifications – a factory, a road, a port, a government building, a cable, the police – and, by attacking them, recomposing the overall picture of hierarchical and commercial relationships.

After two years of genocide streaming live, and while on the Eastern front the threat of total destruction – which science wants to make technically endless[5] – continues, those moments – some unexpected, such as the attack on Tech Week and Leonardo in Turin (p. 28), others organised and collective, such as blockades (p. 22) and demonstrations at various decisive junctures of war – have sometimes broken the time of representation, of law, of the humanitarian banality of good that does not question the structures of domination and of its ineluctability. And, against the flat sea of resignation, they have made a new-found ethical tension palpable.

Misalignments and disruptions to normality, sometimes within and against the demonstrations themselves, were capable of revealing logistics – a science and technology whose rationality originates in the military sphere (p. 7) – as the central pivot in the organisation of the total war. The organisation of flows, increasingly sophisticated and engineered, in which civilian and military routes overlap seamlessly on a daily basis, presents obvious vulnerabilities and thus becomes a powerful terrain for anti-militarist struggle, as evidenced by the actions of anonymous defeatist saboteurs in many parts of the old continent – against railways, ports and research centres (p. 30, p. 46).

The recent blockades and sabotages of war logistics (whether of goods, human beings or information) take on a much deeper meaning than simply “disarming” production and technology (so that they can continue to expand for the general good) as invoked in the representations of the Left – whose history is tightly linked to war, be it privatisation, peace missions, labour reform, public order or administrative detention (p. 49). It is life itself that comes to be conceived as a flow that can be manipulated and optimised. For this reason, interrupting the flows of war can mean questioning everything: breaking with the conception that life can be reduced to an entity entirely analogous to machines, a conception which is at the core of the attempt to replicate human intelligence through computers – a project that, since its inception, has been aimed at increasing military power (p. 14). The very concept of militarisation, although often used with good intentions, is misleading: it implies a corruption or distortion in the military sense of knowledge, technologies and institutions that is supposed to be only recent and localised. In reality, the techno-world and war – as we explore in this issue particularly with regard to logistics and artificial intelligence – are involved in a historical relationship of co-production through which they have given and continue to give shape to each other and share the same underlying logic.

Meanwhile, the History that the rulers would like to write continues to take shape. Military conflict always seems to be on the brink of erupting (from Poland to Iran), while pre-war mobilisation and authoritarian alliances are strengthening – for example, through the hunt for deserters, who are now being tracked down in Ukraine by the very drones that are replacing them in the trenches (p. 31, p. 33). The BRICS+ countries – which have contributed to manufacturing the machinery of genocide (from Chinese and Indian drones to Brazilian oil, South African and Russian coal, Egyptian, Emirati and Saudi logistics…) – do not represent an “alternative” at all. While the “eternal peace” flaunted by Trump in the Middle East is the same as the one proposed for Ukraine: shaky or non-existent truces, foreshadowing further massacres in that macabre sequence of destruction-depopulation/reconstruction-reorganisation that reveals the continuity between the genocidal plan and that of ordinary eviction or urban redevelopment. While alliances between states are increasingly taking on variable and inextricable geometries, the US attack on Venezuela confirms an old and well-known adage: America First means first and foremost closing the ranks in its “backyard”. In fact, in Latin America, behind the rhetoric of the war on drugs (p. 35), neo-colonial domination is consolidated over resources and bodies considered strategic for military-commercial logistics, energy and the dollar (p. 44). Meanwhile, in Europe, the rearmament bubble (p. 11), pushed by both the sovereignist and globalist elites – although with different rhetorical strategies –, is preparing great profits for financial predators.

The decline of Western power reveals its ferocity and makes mass incarceration a reality, already fully visible in Gaza and the West Bank, in the deportations of migrants in the US and Europe, in the raids in the outskirts of urban areas that turn into massacres in the favelas of Rio, and in the banning of “internal enemies” – terrorists, traffickers, and the “bad” kind of poor. Reflecting on the “mutual relationship between forms of incarceration and the characteristics of resistance” (p. 38) is therefore more necessary than ever. At the very moment when, following proscription and over two thousand arrests, the prisoners of Palestine Action are embarking on a hunger strike, the presence of prison police in riot gear during the October 4th demonstration in Rome gives a clear image of the future that awaits that part of humanity considered an enemy or a threat, inside and outside the borders. In this war scenario, whether defined as “high” or “low” intensity, there will be no international rights, constitutions or supranational bodies to defend populations from the abyss. For this task, “we are all we have”.

If humans have long been “without a world”, undoing the war-world – the horror that is simply “given” – means precisely (re)finding the world as intention and meaning for that part of humanity that has been cut off or never admitted to the History of the ruling class. At a time when, through weapons of total destruction, the scenario of a world-without-humans is potentially unfolding, the breaches opened in September and October, intertwined with the unexpected events of October 7th, tell us that it is possible to reactivate the histories of the dominated by interrupting the historical continuum of domination. As the contribution “The tasks of the present hour” (p. 5) points out: “We must break escape what Riccardo d’Este called ‘the totalitarianism of the fragment’ (…). While our privileges differ greatly depending on skin colour, class and gender, all our lives are sustained by the global plundering of resources and bodies, forests and childhoods, community livelihoods, glaciers and cosmovisions. An unexpected notification is coming from the “Global South”: resources and bodies are becoming increasingly scarce, as the Palestinian revolt summons five hundred years of plunder and resistance”.

“There is no certainty about tomorrow”, says the largest prison uprising in history, in Palestine. And as the autumn protests affirm, here as elsewhere, rejecting technologically equipped dispossession and the material and spiritual predation of our lives has perhaps become thinkable.

[1]Uprisings that have emerged in Italy since 2011, TN.

[2]Let us focus here on the CGIL trade union, which first called a strike on 19 September – weakening the strike called by the grassroots unions on 22 September – and then, without fear of contradiction, joined the general strike on October 3rd initially called by the grassroots union SI Cobas, in order not to alienate its own social base.

[3]According to Walter Benjamin’s well-known reflection (On the Critique of Violence, 1920), which, returning to Sorel’s critique, distinguishes between the political general strike – which aims at a change in the balance of power entirely within the sphere of the State and the law – and the proletarian general strike, which raises “the question of a different kind of violence”, revolutionary because its aim is not to seize the state, but to destroy its order and temporality.

[4]Which we discussed in the first issue of disfare, in the article “The Fire of Prometheus”.

[5]The new nuclear-powered missile Burevestnik – “storm bird” – tested by Russia, reactivating global technological and scientific competition, can remain in flight at low altitude for hours thanks to its atomic engine.

***

Editorial

Interromper o fluxo, redescobrir o mundo

O que aconteceu entre o final de setembro e o início de outubro foi[1], em certos aspectos, uma tempestade perfeita. O apelo feito pelos portuários de Gênova (e acolhido da os portos de Ravenna, Livorno, Salerno, Marghera, Trieste, Nápoles…) para “bloquear tudo”, em ocasião da tentativa de romper o bloqueio naval israelense sobre Gaza pela Sumud Flotilla, levou milhões de pessoas a saírem às ruas com a ideia de participar de um esforço concreto contra o genocídio. As ambivalências presentes a bordo refletiam-se nas praças – solidariedade internacionalista versus humanitarismo, ação direta versus representação, violação da lei versus propostas constituintes, recusa da delegação versus mediatização, reconhecimento entre explorados versus interclassismo – sem permitir interpretações fáceis e imediatas. Houve motins “espúrios”, “opacos” – como costumam dizer os analistas políticos desde a época dos Forconi até a dos Trattori, passando pelos protestos do No Green Pass[2] – cuja simultaneidade e números colocaram o governo em dificuldades, enquanto que vários componentes da esquerda mais ou menos institucionais tentavam garantir um espaço de representação[3]. Névoa e instrumentalização, certamente, mas na ruptura da normalidade abriu-se uma brecha para o que até pouco tempo atrás seria impensável. Bloquear fábricas, portos, estações, rodovias, aeroportos, escolas, universidades. Tomar as ruas sem permissão e entrar em confronto com a polícia que as nega. Não mais a pergunta “por que sair às ruas?”, mas, para muitos, encontrar-se nas ruas sem nada a pedir, com o anseio de que todo o horror acabe e a sensação de que o tempo de agir não pode mais ser adiado.

A propaganda nos acostumou a pensar na guerra na Europa como um fenômeno do século XX, e também é do século XX que o mito da greve geral voltou com toda força – e as falhas[4] – que ela traz consigo. Centenas de milhares de pessoas tomaram às ruas em toda a Europa em solidariedade com a Palestina (na França, na Espanha e na Grécia), produzindo, voluntariamente ou não, irregularidades e desalinhamentos que – assim como nas manifestações em massa que inflamaram o “Sul global” graças aos jovens no future (p. 41), aqueles que nos próximos anos irão de deparar com a perspectiva de alistamento – abriram a possibilidade de travar a máquina do terror, com uma combinação de ação e não-colaboração[5]. A prática do bloqueio generalizado quebrou, a ordem mortal estabelecida segundo um jogo de decomposições e correspondências: “bloquear para avançar”, dizia um slogan com um toque de ironia. Descompor a guerra total em suas ramificações determinadas – uma fábrica, uma estrada, um porto, um prédio do governo, um cabo, a polícia – e, atacando-as, recompor o quadro geral das relações hierárquicas e mercantis.

Após dois anos de genocídio ao vivo e enquanto na frente oriental se perpetua a ameaça de destruição total que a ciência quer tornar tecnicamente infinita[6], aqueles momentos – alguns inesperados, como o ataque à Tech Week e à Leonardo em Turim (p. 28), outros organizados e coletivos, como as práticas de bloqueio (p. 22) e mobilização em vários pontos decisivos para a guerra – às vezes romperam o tempo da representação, do direito, da humanitária banalidade do bem que não questiona as estruturas do domínio, da inevitabilidade. E, contra o mar calmo da resignação, tornaram palpável uma tensão ética.

Desalinhamentos e rupturas contra a normalidade, às vezes dentro e contra os próprios cortejos, capazes de revelar a logística – que é uma ciência e tecnologia cuja racionalidade tem origem no âmbito militar (p. 7) – como eixo central na organização da guerra total. A organização dos fluxos, cada vez mais sofisticada e projetada, e na qual rotas civis e militares se sobrepõem diariamente, apresenta vulnerabilidades evidentes, tornando-se um terreno poderoso de luta antimilitarista, evidente nas ações de sabotadores anônimos derrotistas em vários pontos do velho continente – contra ferrovias, portos e centros de pesquisa (p. 30, p. 46).

Os recentes bloqueios e sabotagens da logística de guerra (seja de mercadorias, seres humanos ou informações) assumem um significado muito mais profundo do que o simples “desarmamento” da produção e da tecnologia (para que continuem a se expandir para o bem-estar geral) invocado nas representações da esquerda – cuja história fala guerra, seja ela chamada de privatização, missão de paz, reforma trabalhista, ordem pública ou detenção administrativa (p. 49). É a própria vida que acaba sendo concebida como um fluxo manipulável e otimizável. Por isso, interromper os fluxos da guerra pode significar questionar tudo, rompendo com a concepção de que a vida é reduzida a uma entidade totalmente análoga às máquinas, que está na base da tentativa de replicar a inteligência humana através dos computadores – um projeto que, desde o seu início, visa o aumento do poder militar (p. 14). O próprio conceito de militarização é enganoso: ele implica uma corrupção ou distorção em sentido bélico de conhecimentos, tecnologias e instituições que seria apenas recente ou localizada. Na realidade, o tecno-mundo e a guerra – como aprofundamos nesta edição, em particular no que diz respeito à logística e à inteligência artificial – estão envolvidos numa relação histórica de co-produção através da qual mutuamente se deram e dão forma, e partilham as mesmas lógicas profundas.

Entretanto, a História que os dominadores gostariam de escrever continua a tomar forma. Conflitos militares sempre parecem estar à beira de eclodir (da Polônia ao Irã), enquanto a mobilização pré-guerra e a complacência autoritária se fortalecem – por exemplo, através da caça aos desertores, que estão sendo perseguidos na Ucrânia pelos mesmos drones que estão os substituindo nas trincheiras (p. 31, p. 33). Os Estados do BRICS+ – que contribuíram fabricando a máquina do genocídio, dos drones chineses e indianos, ao petróleo brasileiro, ao carvão sul-africano e russo, à logística egípcia, emiradense e saudita… – não representam, de forma alguma, uma “alternativa”, enquanto a “paz eterna” alardeada pelo Trump no Oriente Medio é a mesma proposta falsa alarmada na Ucrânia: tréguas instáveis ou inexistentes, que prenunciam outros massacres naquela sequência macabra de destruição/despovoamento-reconstrução/reorganização que revela a continuidade entre o plano genocida e o plano de desocupação e requalificação urbana. Enquanto as alianças entre os Estados assumem cada vez mais frequentemente geometrias variáveis, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela confirma um velho e bem conhecido ditado: o America First implica, antes de tudo, fechar fileiras nos seus “quintais de casa”. De fato, se na América Latina, por trás da retórica da guerra ao narcotráfico (p. 35), se consolida o domínio neocolonial perante matérias e corpos considerados estratégicos para a logística militar-comercial, a energia e o dólar (p. 44), na Europa, a bolha do rearmamento (p. 11), impulsionada por retóricas diferentes tanto da elite soberanista quanto da globalista, prepara grandes negócios para os financistas predatorios.

O declínio do poder ocidental revela sua ferocidade e torna o encarceramento em massa uma realidade, já plenamente visível em Gaza e na Cisjordânia, nas deportações de migrantes nos EUA e na Europa, nas operações policiais que nas favelas do Rio se transformam em carnificinas com a falacia de acabar com a bandidagem, na proscrição de “inimigos internos” – terroristas, traficantes, “bandidos” pobres. Refletir sobre a “relação de implicação recíproca entre as formas de encarceramento e as características da resistência” (p. 38) torna-se, portanto, mais do que nunca, necessário. Justamente quando, após a proscrição e mais de duas mil prisões, os prisioneiros da organização Palestine Action iniciam uma greve de fome, e a presença da polícia penitenciária em trajes anti-motim durante a manifestação em solidariedade com a Palestina de 4 de outubro em Roma torna plástica a imagem do futuro previsto para aquela parte da humanidade considerada inimiga ou uma ameaça, dentro e fora das muralhas cercadas. Nesse cenário de guerra, seja ela definida como de “alta” ou “baixa” intensidade, não terão Direitos mais ou menos internacionais, constituições, órgãos supranacionais que defenderão as populações do abismo; para essa tarefa, “somos tudo o que temos”.

Se o ser humano está há muito tempo “sem mundo”, desfazer o mundo-guerra – o horror que é simplesmente “dado” – significa precisamente (re)descobrir o mundo como intenção e significado por parte de aquela humanidade excluída ou nunca admitida na História da classe dominante. No momento em que, por meio das armas de destruição total, se abre o cenário de um mundo-sem-humanos, as brechas abertas em setembro e outubro deste ano com pelos motins na Europa e no Sul global, que se entrelaçam com o imprevisto de 7 de outubro, nos dizem que é possível reativar as histórias dos dominados, interrompendo o continuum histórico do domínio. Como destaca a contribuição “As tarefas do momento presente” (p. 5): “Devemos sair do que Riccardo d’Este chamava de ‘totalitarismo do fragmento’ (…). Enquanto nossos privilégios diferem em função da cor da pele, da classe e do sexo, todas as nossas vidas se reproduzem graças à pilhagem planetária de matérias e corpos, florestas e infância, subsistência comunitária, geleiras e cosmovisões. Uma notificação inesperada vem do “Sul Global”: matérias e corpos estão cada vez menos disponíveis, como o movimento palestino cita na ordem do dia quinhentos anos de pilhagens e resistência”.

“Do amanhã não há certeza”, diz a maior revolta prisional da história, na Palestina. E, como afirmam os motins de outono, aqui, como em outros lugares, recusar a expropriação tecnologicamente equipada e a predação material e espiritual de nossas vidas talvez tenha se tornado concebível.

[1]Referimo-nos aos recentes protestos e bloqueios em solidariedade com a Palestina que ocorreram na Itália.

[2]Os três são motins que surgiram na Itália desde 2011.

[3]Limitemo-nos aqui ao sindicato CGIL, que primeiro convocou uma greve para 19 de setembro – enfraquecendo a greve de 22 de setembro convocada pelos sindicatos de base – e depois, sem medo de contradição, juntou-se à greve geral de 3 de outubro convocada inicialmente pelo sindicato de base SI Cobas, seguindo sua base social.

[4]De acordo com a famosa reflexão de Walter Benjamin (Para a crítica da violência, 1920) que, retomando a crítica de Sorel, distingue a greve geral política – que visa uma mudança nas relações de força dentro do horizonte do Estado e do Direito – da greve proletária, que coloca “a questão de um outro tipo de violência”, revolucionária porque não tem como objetivo tomar o Estado, mas se manifesta destruindo sua ordem e temporalidade.

[5]Sobre o qual nos detivemos no primeiro numero da revista disfare, com o artigo “O fogo de Prometeu”.

[6]O novo míssil de propulsão nuclear Burevestnik – “pássaro das tempestades” –, testado pela Rússia, reativando a competição técnico-científica global, pode permanecer em voo a baixa altitude por horas graças ao motor atômico.